12月國內社融回顧:論財政政策當前的落點與未來的節奏

文|滿投財經

截至2025年1月16日,國內各部門接連公布了12月的出口、社融、通脹各項數據,相關數據表現可以說不好也不壞,更多是體現出政策端的連續性。回顧2024年全年,“化債”這一主題在各項金融數據的演變中均有體現,12月的數據則是答卷的“最後一題”,某種意義上反映了宏觀經濟數據2024年的成績。

在12月中央政治局會議對2025年定調後,當前市場可以說處於一種預期不強,現實偏弱的空窗期階段。而2024年最後一個月的數據,或許能在一定程度上反映未來各項政策與工作會議的部署方向。如何理解截至12月的2024年宏觀數據趨勢?其間又能看出什麼對未來的啟示?

化債年末成效漸顯,社融結構有望改善

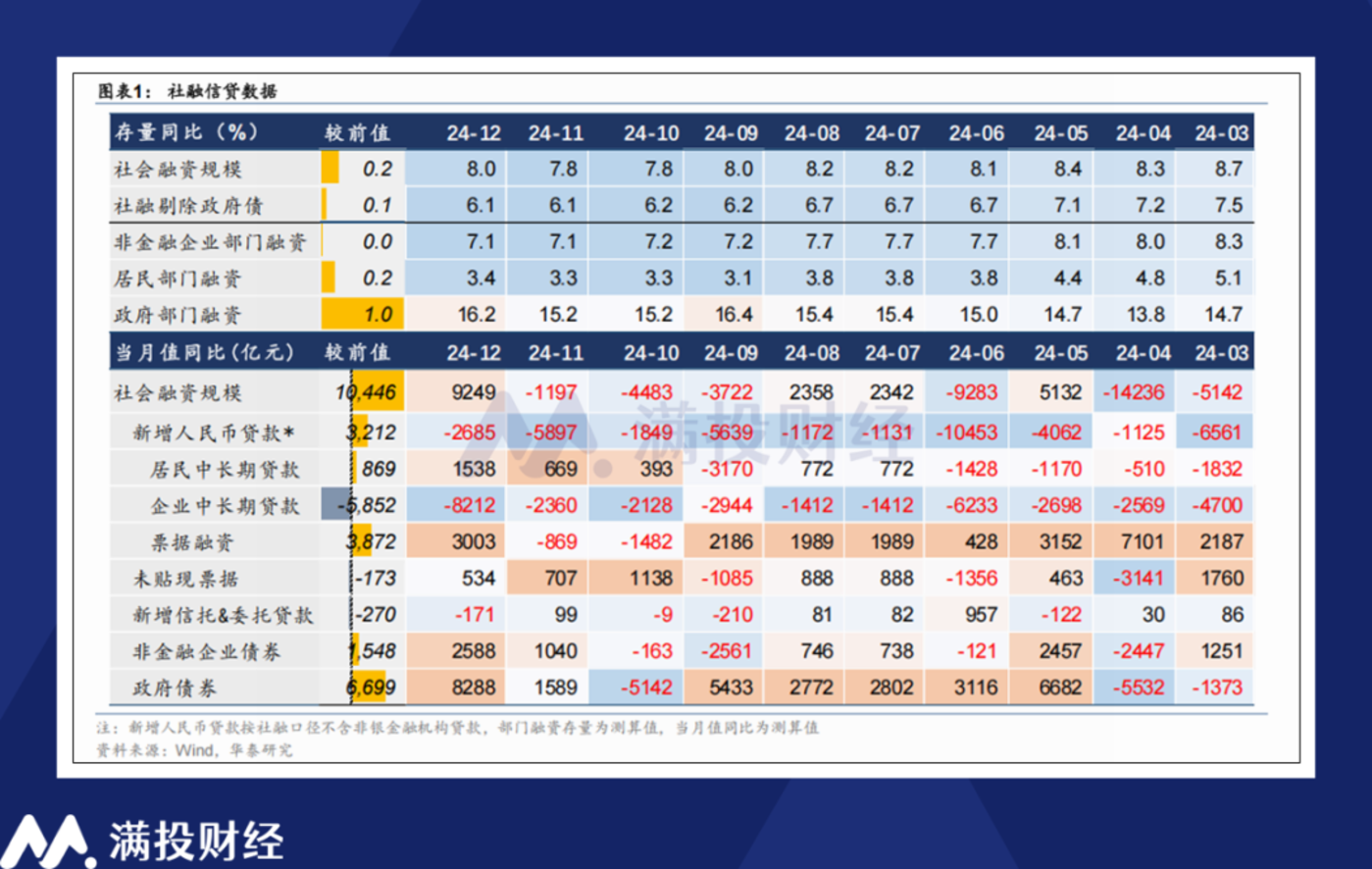

12月,全國社融新增金額為2.86萬億元,同比多增0.92萬億,存量社融增速為8.0%,環比上升0.2個百分點,整體上略超出市場預期。具體來看,12月政府債新增1.76萬億,同比多增8288億元,是拉動社融增長的主要項目,而拖累項主要是社融口徑下達到人民幣貸款金額,體現的依舊是來自社會層面的有效需求偏弱。

從全年視角來看,2024年度社會融資規模累計增量為32.26萬億元,較去年少增3.32萬億元,政府債相較去年進一步提升,達到11.3萬億元,而本幣貸款則降低至17.05萬億元,較去年同比下降5.17萬億元,是社融降幅的主要貢獻者。值得一提的是,股票社融增量在2024年僅有2900億元,較去年同期的7931億元同樣有較高降幅。

自2023年7月中央政治局首次提出“制定一攬子化債方案”以來,金融政策的主旨就一直聚焦於地方化債。與之對應的“經濟增長”訴求固然重要,但其優先級依舊在化債之後。而反映在社融層面,則是收益偏低但安全性較高的政府負債規模提升,而回報相對偏高的企業負債則增量不足。同時,低風險的傾向使社會融資需求走弱,帶動本幣債持續走低。

但隨著“化債主題”運行了11個月後,其成果在12月也算有所顯現。12月在政府債券同比增速維持高位的背景下,住戶貸款的同比增速同比迎來改善,而人民幣貸款的少增情況也較前11個月有了較大改善。12月住戶人民幣貸款環比增加約3500億元,餘額同比增長約3.4%,增速較前月提高超過0.1個百分點,逐漸體現出築底的趨勢。

在1月14日的國新辦發布會上,人民銀行副行長表示,“人民銀行實施貨幣政策主要考慮國內經濟金融形勢,當然也會兼顧內外平衡”。在維持了較長時間的化債政策後,2024年的貨幣政策或能在一定程度上調整內部的優先級,使“化債”與“增長”的比重相對平衡。

當然,在化債工作尚未宣布告一段落之前,預計在2025年政府債依舊會是社融的重要增加那個貢獻。但隨著2025年“兩新”消費刺激政策的延續,2025年的企業貸款需求或許有望進一步提升。同時,在央行寬貨幣、寬信用的決策下,央行或更加積極地支持金融機構增加信貸投放,以抬升目前偏低的物價水平。

化債增長平衡重調,政府債對消費支持力度或加大

直觀地來說,目前圍繞國內經濟的主要問題無外乎總需求的不足,這已經是官方與民間達成的共識。需求從來源可區分為內需與外需,而從需求主題分類則來源於政府性需求和民間需求。在上述四項需求中,外需依賴海外經濟的變動,本身可調控性有限,而民間需求的降低從根本上來說是人口老齡化+人口減少導致的,短期內也很難有根本上的轉變。想要解決目前的需求問題,最終能實現的可能還是通過政府需求拉動內需這一條路。

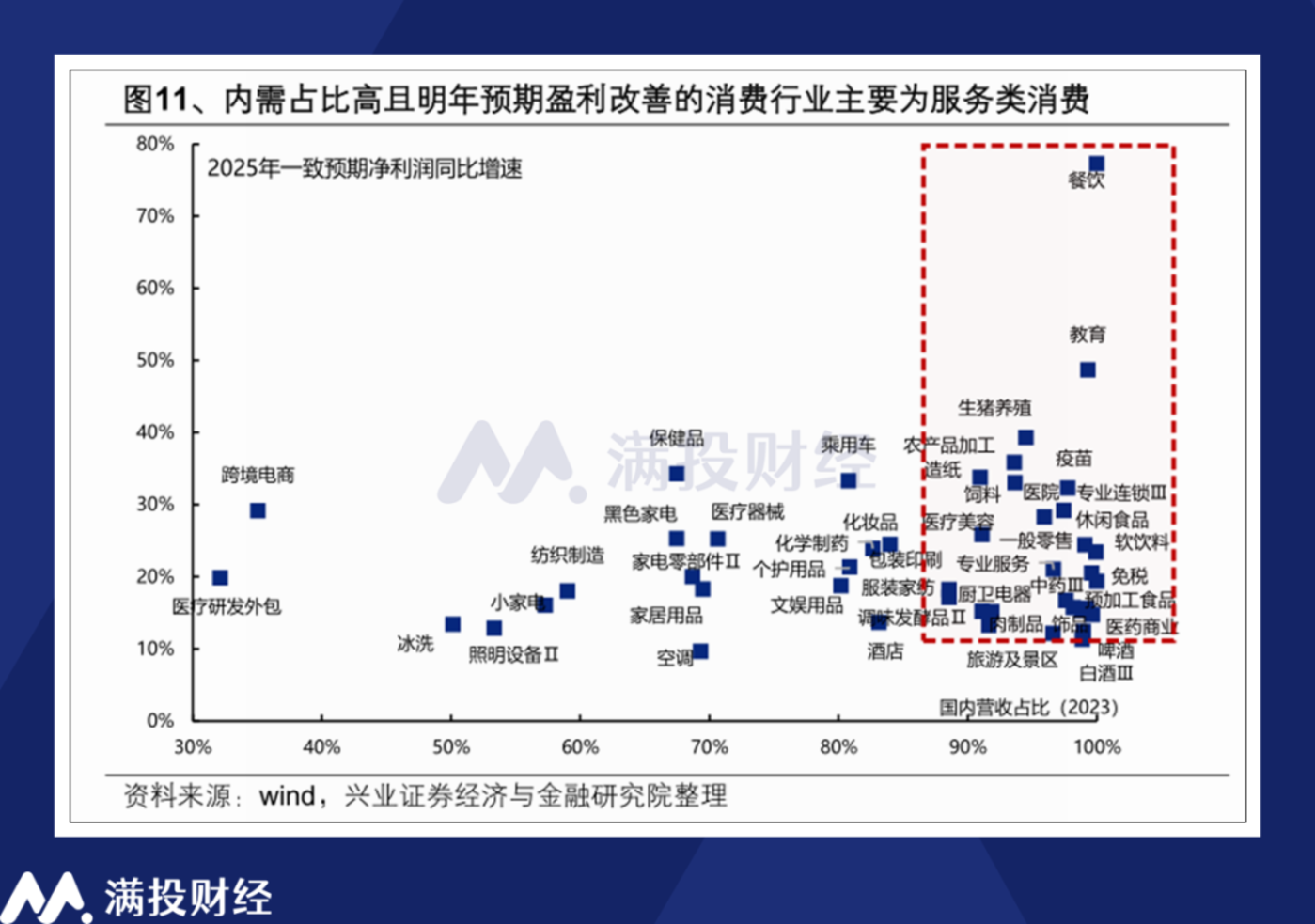

從2024年末汽車、家電以舊換新政策的出台與延續來看,目前政府對內需拉動已經開始持續執行,且從成果來看也確實明顯。近期“兩重”和“兩新”財政支持範圍或擴大,將消費電子產品納入了補貼範圍內,進一步拉高市場的商品消費需求。展望後續,政府在該領域的政策力度或進一步加大。考慮到商品周期以及補貼邊際效率的下降,後續諸如餐飲、娛樂等服務業的消費補貼同樣有望提上日程,改善相關企業的利潤。

而聚焦過往的政府投資需求,無外乎基建與製造業,而在過去的2024年中,其主要的表現形式便是“製造業高企+房地產低迷”的格局。而剔除房地產之外的第三類基建投資類別則主要由交通運輸、倉儲、郵政業、水利、環境和公共設施管理等項目,在“化債+增加刺激”政策預期下,2025年的基建增速有望提升。

結合日前開工的雅魯藏布江下游水電工程,以及此前預計高速增長的2025年風電裝機規模,政策端對2025年基建投資的拉升或有相當一部分會聚焦於新能源基礎設施的建設,其間包括儲能、水電、風能等。而另一方面,隨著政策對房地產的限制鬆綁,2025年房地產低迷的格局或能夠得到一定的改善。

具體到執行方法上,根據此前“擴充赤字”的政策預期,2025年的政府債、專項債的發行力度或進一步迎來提升。且與2024年不同的是,2025年的發債方向或能夠得到央行的“平衡”,其聚焦點從防風險向促發展傾斜。

從最終的目標導向來看,自然是通過政府投資需求帶動民間需求,通過政策支持居民的收入和就業,通過居民的消費來支持消費品價格,最終帶動通脹回升。但最終是否能夠達成這一目標,筆者很難給出結論。政策為消費和投資帶來的正向激勵終究有限,而外需同樣是值得期待變量。只希望居民消費信心的扭轉,能夠比預想的來得更早一些。

原文網址:https://zh.gushiio.com/gushi/198.html