ai席捲學術圈,高校忍不了了

文章來源:鳳凰網科技

image source: generated by ai

image source: generated by ai

在校園中,ai正悄然引發一場變革。

曾經讓學生們絞盡腦汁的論文和作業,如今藉助ai工具幾分鐘就能完成,含ai率的大幅上升引發了高校的重視,紛紛出台規定規範其使用。

但ai的影響遠不止於此,從日常辦公到醫療交通,它已無處不在。近期中國初創企業deepseek推出的deepseek-v3以低成本高性能引發ai普惠的新一輪行業討論。當ai不可避免地入侵人們的生活,我們該如何注意其中隱藏的風險?

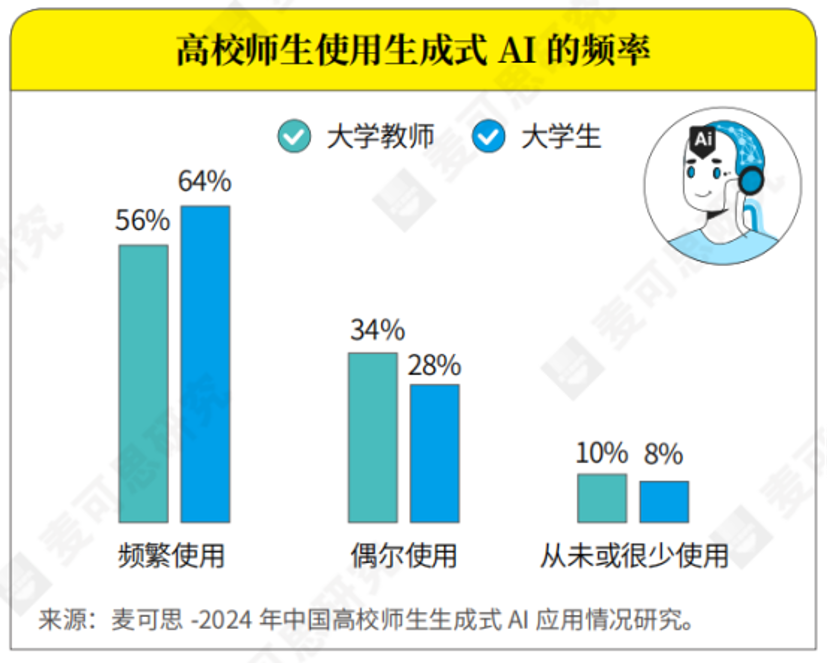

很少使用ai的師生不足10%

最近,“高校發布ai禁令”成了熱門話題,引發了教育界乃至社會的熱烈討論。

站在學校這邊,情況有些棘手。以前,學生完成課程論文和答辯ppt等,都要花費不少心思,完成實驗、查閱文獻資料、反覆修改打磨論文……在這過程中,也確實鍛鍊了學生的批判性思維和知識整合與運用的能力。

可現在,藉助ai工具,幾分鐘就能炮製出一篇像模像樣的畢業論文,答辯ppt也不在話下,這讓學校和老師都十分頭疼,畢竟學術造假一旦泛濫,教育的根基也就動搖了。所以,包括復旦大學、中國傳媒大學在內的不少高校,都出台了相關規定或措施,規範大學生對ai工具的使用。

據鳳凰網科技了解,現實中確實有不少學生打起了ai的主意。無論是日常作業,還是畢業論文,都想讓ai幫幫忙。比如,在浙江省某高校上學的小賈同學,就對鳳凰網科技表示,在他三四萬字的畢業論文中,除了數據模型,不少文字描述都尋求過ai工具的幫助。

為高校提供數據服務的三方研究機構“麥可思”的研究也表明,超3成本科生主要使用ai寫論文或作業。麥可思在2024年10月訪問了3000多名高校師生,問卷結果顯示,幾乎全部受訪師生都曾在學習和工作中使用過ai工具,“從未或很少使用ai的師生比例不足10%。”

ai論文在高校間的大行其道,背後與ai產品的精準拉新息息相關。

打開小紅書、抖音這些社交平台,到處都能見到類似這樣的帖子:“寶子們,發現一個超厲害的 ai寫作神器!”“哇塞!這個 ai產品簡直是我的論文救星!”“家人們,一定要試試這個超火的 ai翻譯工具”。這些宣傳鋪天蓋地,目標直指大學生群體。

大學生群體往往面臨著各種各樣的學習任務,包括上面提到的論文寫作、課程作業、資料查詢等。小賈說,ai可以幫他潤色論文,“遇到沒靈感的時候,ai還能給出不錯的想法”,能極大地提高完成效率。也正是因為瞅准了大學生的這些需求,各家大模型廠商便在此猛砸廣告。

圖|小紅書截圖

以ai工具“豆包”為例,它在小紅書上的一篇宣傳帖寫道:“豆包 ai可以分析 2025研究生報名人數變化趨勢、分享高效考研學習方法、制定個性化衝刺備考規劃,還能實時提供考前心理調適的方法和建議”等。

在這條帖子下面,有考生留言:“好用,我每天都用這個(指豆包)”。可見其對學生群體的滲透。

再看初創企業kimi智能助手,拉新宣傳也瞄準了學生群體:“大學生們有福啦!看不懂的論文給kimi看看;說不出的英語找kimi練練;毫無頭緒的實習面試讓kimi準備;不想做ppt找kimi搞定!”字裡行間似乎都在表達:ai就是學生學習生活的最佳幫手。

所以,不同高校相繼推出規定,規範學生對ai工具的使用,也就很容易理解了。

高校探索ai邊界

這兩年,ai工具在校園裡越來越常見,高校也不得不跟著調整對 ai的管理尺度。

最早在 2023年初,香港大學就發布通知,禁止學生使用chatgpt等ai工具完成課程作業、評估等。要是學生沒拿到老師的書面許可就偷偷用了,會按抄襲處理。

不過在幾個月後,香港大學的態度就有了一定轉變。開始給師生免費提供多種生成式 ai應用程式,每個月還允許學生向 ai發出最多 20個指令。港大給出的理由也很實在:生成式ai正在快速普及發展,學生掌握應用ai工具的能力很重要–是除口語、寫作、視頻、數碼4種重要的溝通傳播能力以外,學生須具備的第5種重要能力。

香港高校對 ai工具的態度,是跟著現實情況變的,內地這邊的高校也不例外。2024年上半年,華北電力大學、湖北大學、福州大學、南京工業大學、天津科技大學、中國傳媒大學等不少高校,紛紛發通知說,在審核本科畢業論文的時候,要試行加入一項新檢測,專門檢測論文裡有沒有用ai作弊的風險。

有業內人士指出,高校在本科畢業論文的審核中,增加對ai的檢測,意在督促學生親自完成論文的撰寫,維護學術誠信與規範。另外,“只檢測不封殺”,也說明高校看清了大勢,ai在教育領域一路 “攻城略地”,學校得積極應對,順勢引導才行。

這還不算完,不少學校都通過舉辦ai賽事,來鼓勵學生探索ai技術在不同領域的新應用。

雖然,復旦大學在11月28日發布的《復旦大學關於在本科畢業論文(設計)中使用ai工具的規定(試行)》更為嚴格,明確提出了“六個禁止”,甚至被不少媒體稱為“全球最嚴ai禁令”。

但它也不是簡單粗暴地阻止學生使用ai。相反,復旦在去年6月就宣布了,要在2024-2025學年推出至少100門“ai大課”。根據公開報導,復旦也有不少老師主動在課程中融入ai內容。

從高校的這些舉措可以看出,它們都在努力拿捏 ai與教育融合的 “火候”。一方面,畢業論文關乎學術的嚴謹性,不容許 ai成為學生弄虛作假的 “幫凶”,所以嚴格審核、精準檢測勢在必行。另一方面,高校也沒把 ai一桿子打死,也在積極擁抱 ai賽事、開設ai課程,為學生打開ai大門。看似嚴苛的 “禁令”背後,實則藏著更深的教育用心。簡單說就是,既希望學生能守住學術底線,又能借著ai的東風,跟上時代的發展。

ai發展的雙刃劍如何舞?

20多年前,一部科幻神作《黑客帝國》,講述了一個人類沉浸於虛擬世界,最終又自我拯救的故事。通過探討人類與ai的關係以及ai失控的後果,引發了無數觀影人的思考,也打開了許多人對ai世界嚮往的大門。

20多年後,迅猛發展的ai,讓許多遙不可及的“科幻”設定,都滲透進你我的生活,也讓我們看到了ai這一智能生產力,帶來的諸多想像空間。

学生熟练地使用AI润色论文,上班族惯性的让AI“根据要求生成PPT”“提取图片中的关键词”,博主们请AI“总结2024年十大网络热梗”“根据视频内容想几个更吸引人的标题”“制作一段具有希区柯克风格的视频”……AI已经把整个互联网都浸透遍了。只要你打開網絡,各個平台、各種渠道的ai含量都很高。

小紅書上,有大量基於ai生成一張圖、一句話、一段視頻的帳號,發布內容僅十幾篇,卻擁有幾十萬粉絲,讓大量原生小紅書創作者產生了疑惑,不知該如何對抗ai帶來的影響。

圖|小紅書截圖

有意思的是,就連ai本身也正在被ai污染。

近期因發布成本更低但性能較優的v3模型,deepseek(中文名“深度求索”)在全球ai界刷屏。但有人在測試時發現,deepseek-v3偶發聲稱自己是chatgpt的情況。後有業內人士分析認為,deepseek可能使用了包含gpt-4通過chatgpt生成的文本的公共數據集。與此同時,deepseek-v3也並非是第一個錯誤識別自己的模型,谷歌的gemini等有時也會聲稱是競爭模型。可見,網際網路上的ai濃度已經達到了歷史新高。

ai的影響還遠不止在日常辦公和內容消費。我們所熟悉的自動駕駛,正在通過大模型實現瓶頸的突破,有造車新勢力已經開始宣布將要成為人工智慧公司;ai甚至還應用於藥物研發領域,ai醫生也在不遠的將來就會落地……在ai全面進入千行百業的這一天真正來臨,我們該如何與ai共處?在享受ai帶來的巨大便利和無限可能的同時,技術濫用、數據隱私泄露、ai造假甚至是侵權違規等問題都需要被警惕。如何拿捏這其中的分寸,是我們每個人都要思考的問題。

原文網址:https://zh.gushiio.com/ai/151.html