現在的搜尋引擎,快被ai垃圾淹成賽博糞坑了。

文章來源:數字生命卡茲克

image source: generated by ai

image source: generated by ai

實在有點憋不住了,ai生成的一些垃圾,已經對我的日常生活中的一些小事,造成極大的困擾了。

昨天新年,白天我想找一張蛇的動漫風格參考圖,來做個新年賀卡。

然而就是這麼簡單的一次搜索,讓我真的覺得,現在的網際網路,越來越不對勁了。

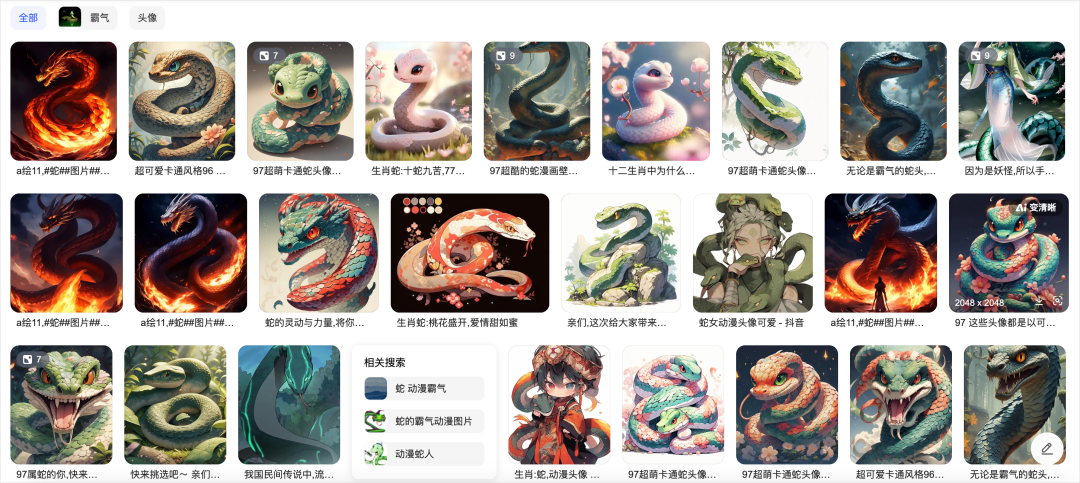

我就在搜尋引擎搜了一下關鍵詞“蛇 動漫”。

第一頁的結果是這樣,那一瞬間,我只覺得寒意從電腦屏幕爬上脊背。

為了文章閱讀方便,我直接給大家標註了:所有被斜線劃掉的,都是ai生成的。

嗯…就第三排第三張是真人畫師的…其他,全是ai。。。

這些油膩的要死的畫風,垃圾的審美,真的一眼劣質ai,我還怕我是有眼不識泰山認錯了,一張一張點進去確認了,最後確認,全都是ai。

沒一張是能用的參考。。。

這還是搜到結果圖的第一頁。

我又翻了3、4頁,才開始有部分的真人的圖開始出現。

更恐怖的是,我發現不只是這個關鍵詞,低質量的ai內容已經悄無聲息地,蔓延到了網際網路的每個角落。

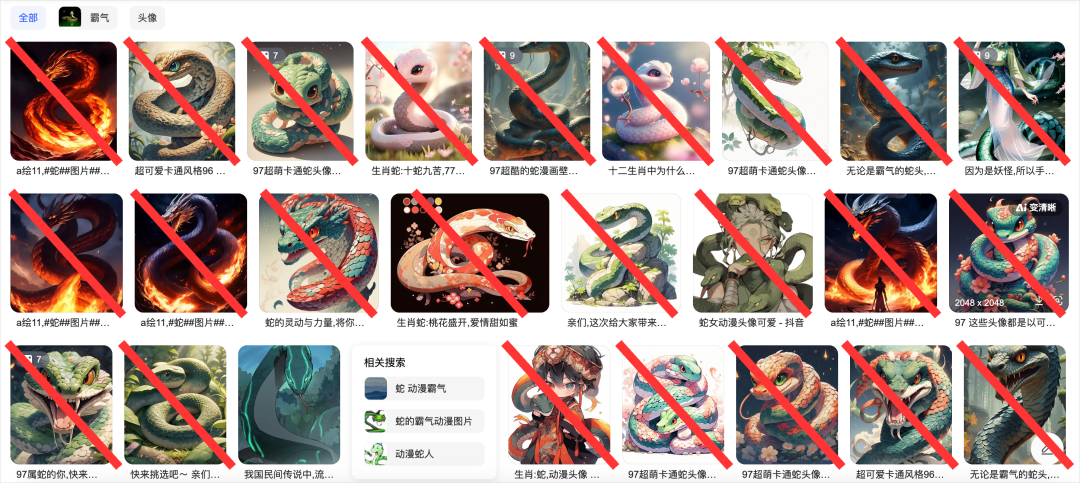

比如“牡丹”這個關鍵詞,我啥畫風要求都沒加。

搜出來的結果都不用我標註了,全是。

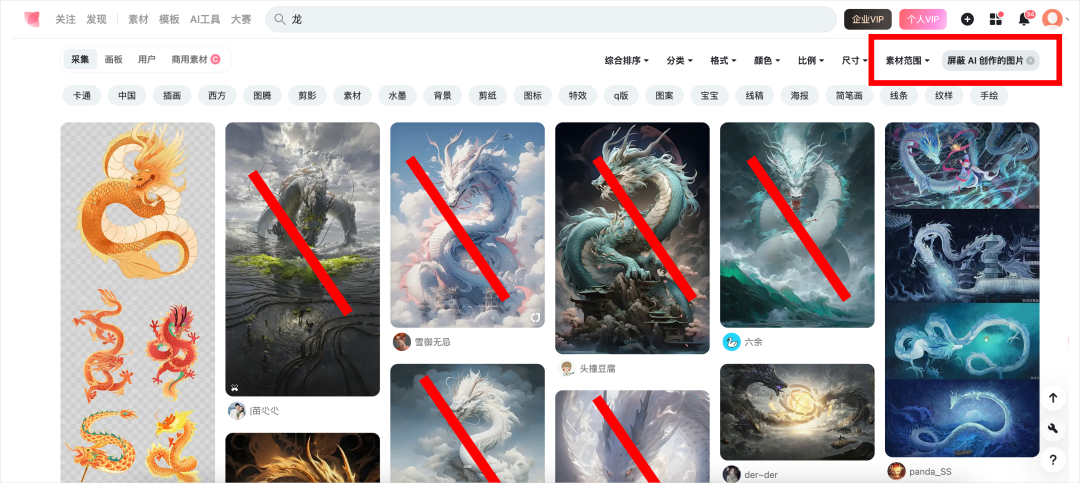

還有ai重災區,“龍”。

除了一張q版的,全都是ai,一點一個準。

越搜越覺得詭異。。。

我又自作聰明地覺得,這大概是搜尋引擎的問題,那我去一些攝影、設計素材站找靈感,總能避開吧。

沒想到,防不勝防啊。

本來我看到素材網站有“屏蔽ai創作的圖片”的選項,以為終於能找到正常的參考了。

搜出的前10張圖裡,6個被我劃掉的是ai。

說真的,這幫ai圖連裝都懶得裝。

你要是那種高質量的ai圖也就算了。

結果很大一部分都是結構崩壞、光影混亂、質感油膩,全特麼是一個模子裡刻出來的微do的玩意,普通人隨便一看就知道是垃圾,更別說我這個天天和ai打交道的。

看著這些垃圾圖在圖庫里泛濫成災,開始對我的日常小事產生一些影響,我突然就想問一個問題:

這些ai垃圾,它們到底是從哪兒冒出來的?

挨個追溯圖片來源,終於破案了,而且答案跟我預期的非常一致:

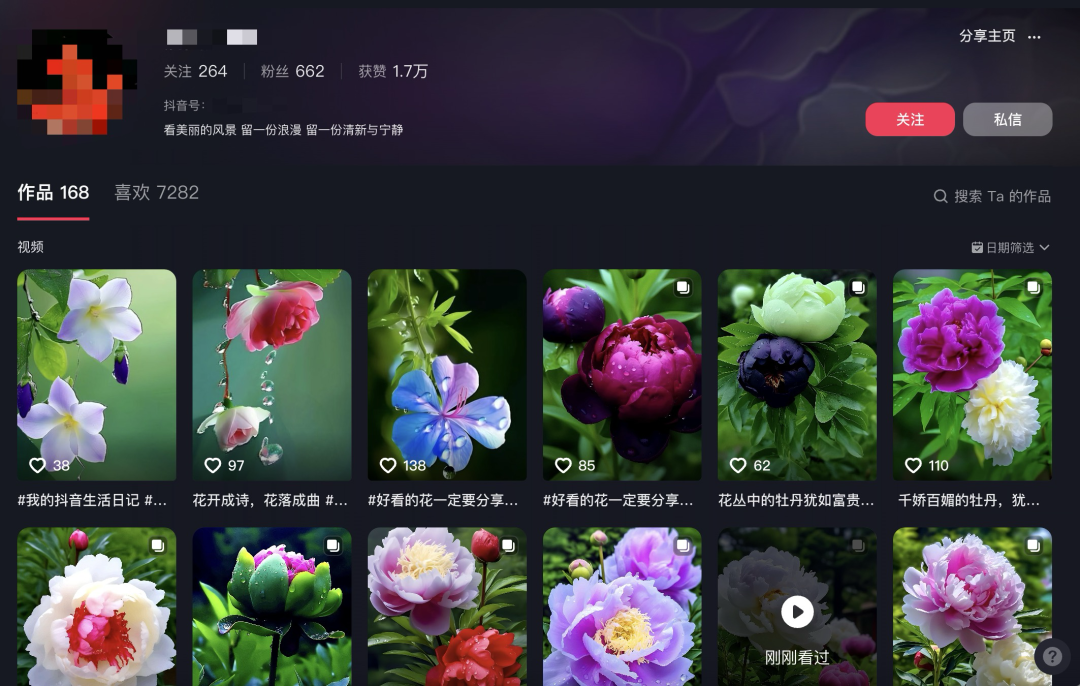

這些ai圖,基本全都都來自內容平台和社交媒體。

最常見的來源,是短視頻平台。

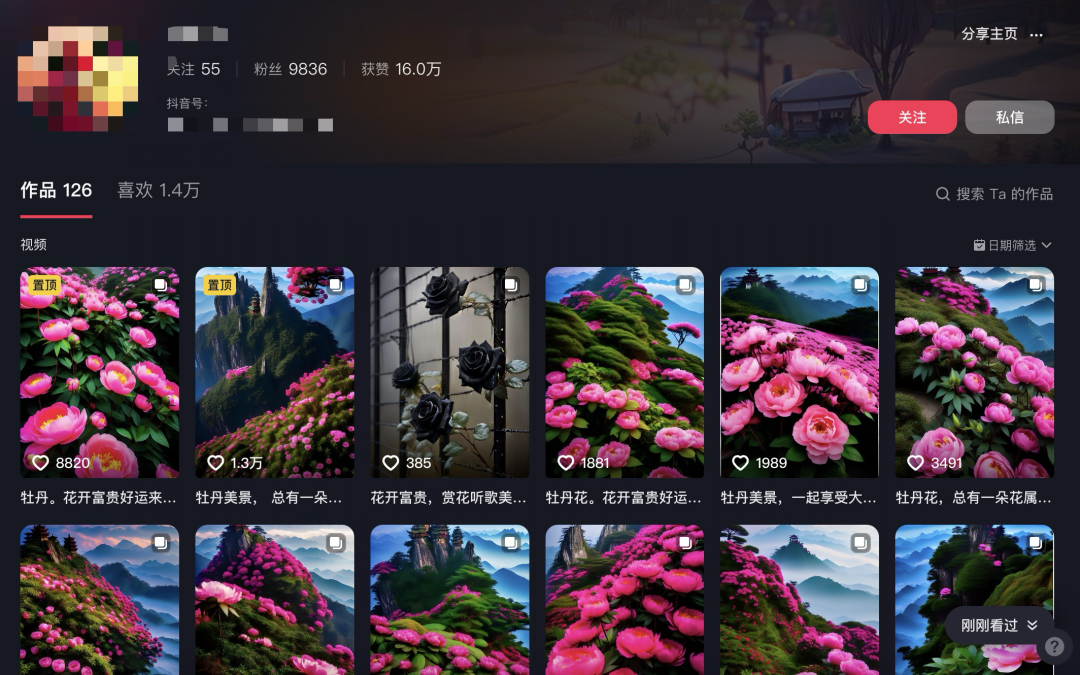

光是一個“牡丹”的關鍵詞,就讓我順藤摸瓜找到了好幾個“複製人”帳號。

這些帳號主頁里幾百條幾乎一模一樣的內容,連用的圖和文案都是用同一個prompt跑出來的。

幾百條重複的內容,都是ai生成的龍啊、牡丹的圖片,配上各類網絡雞湯和勵志語錄和流行bgm,居然流量還不錯,還有1w贊的東西。

還有被複製人壁紙號瘋狂入侵的內容平台。

這種壁紙號,全部都是複製人,我已經點開n個帳號了,每個帳號都是一樣的,ai生圖、ai文案,然後每個號每天發一條九宮格的ai垃圾。

很煩,徹底讓我的搜尋引擎,變成了賽博糞坑。

然後素材網站裡的ai圖,也一樣,大部分來自圖文內容平台。

這些帳號和內容,莫名讓我想到之前很火的一個短視頻:“黃龍江一派都帶藍牙,記住我給出的原理。。。”

就是那種濃濃的人機感。

他們孜孜不倦地發布幾百條一模一樣的內容,久而久之,經過算法的加持,這些垃圾就像癌細胞一樣,侵蝕著網際網路的每個角落。

想想以前,我們已經習慣了水軍在評論區刷存在感,現在又冒出一大批ai複製人在內容平台扎堆。

其背後邏輯,依舊是“流量逐利”。

創作者想靠流量變現,ai技術剛好給了他們最高效的轟炸手段,於是,一篇篇、一張張,製造成本接近於零的“ai垃圾內容”就這樣撒向天下。

網際網路,尤其內容平台,需要內容來創造消費。

為了激勵創作者,基本所有的平台都有所謂的“流量激勵”。其中最直觀的,就是流量的直接變現。

雖然這兩年流量獎勵砍了不少,但也是還有,且各大平台還是用各種“廣告”、“合作”、“打賞”,五花八門的機會讓創作者獲利,以希望更多創作者繼續為平台輸出內容。

假設一個視頻的播放量每提升1000,就能賺1毛現金,一條視頻正經創作一周,可能也只能賺到個幾十塊。

但用ai開n個複製人帳號狂轟濫炸,一天發1000張圖就跟喝水一樣簡單。積少成多,這幫人說不定比認真做內容的賺得還多。

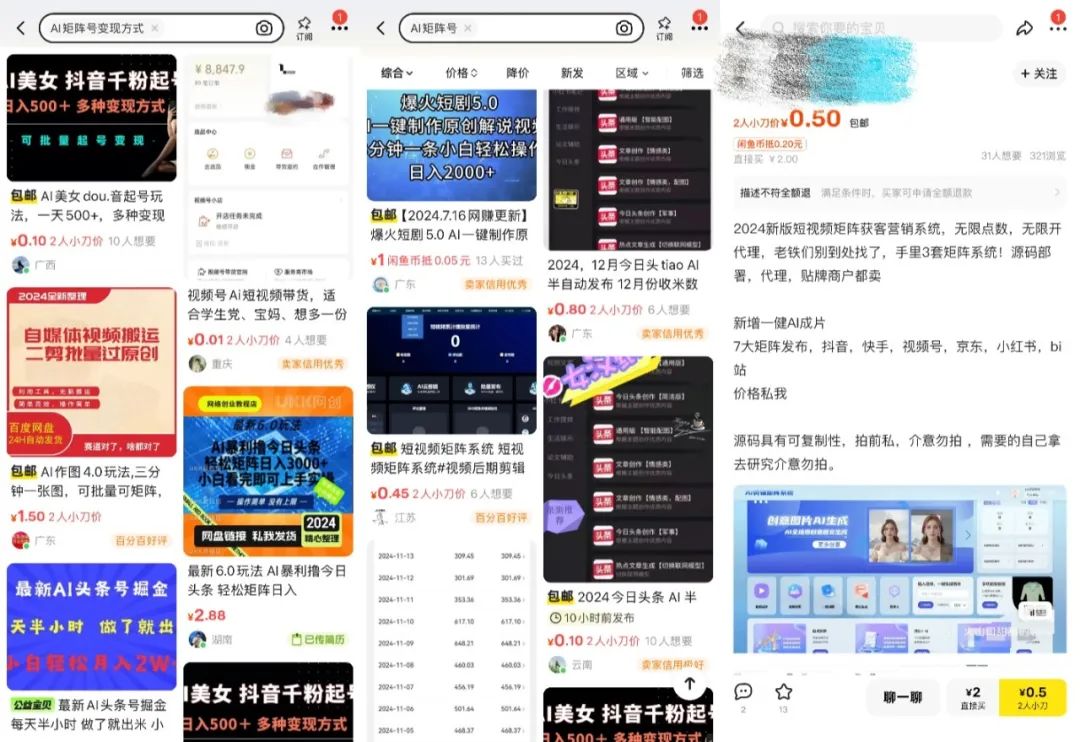

現在在短視頻平台和二手交易網站一搜,滿屏要教我發家致富的ai大師。

每個標題都噱頭十足,反正也不吃虧,我也下單了一筆,看看這幫人到底在搞什麼鬼。

剛付款,對面就自動回復了一個網盤連結。

別說,我還真加了。。。

這幫人最後繞來繞去,最後還是想讓你掏幾百幾千去進“高質量ai群”、“定製私域”。

人們揮舞著ai的大旗,打著效率的幌子,卻還是在幹著最原始的割韭菜勾當。

但真正讓我感到不安的,還不止這些。

我時常想:當有一天,我們在信息海洋里再也找不到一條乾淨的河流時,該怎麼辦?

淹沒在搜尋引擎裏海量ai圖像和文案之中的,不僅僅是我的創作靈感,還有我對這個世界的基本信任。

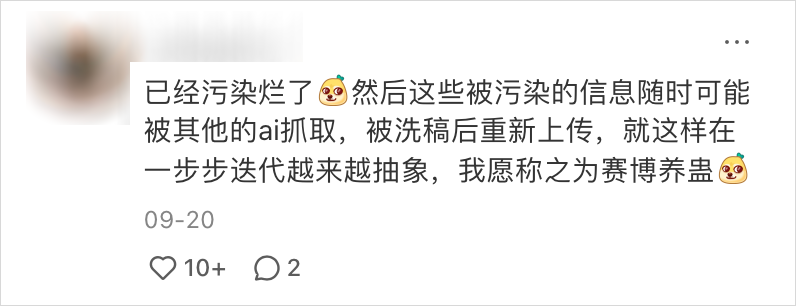

更噁心的是,這些批量生產的垃圾會再被ai抓取、學習,垃圾疊代出更新鮮的垃圾,完成給用戶賽博餵屎的大圓滿境界。

在seo領域,這種賽博餵屎的內容農場模式,當然也不是什麼新鮮事,但是那個年代只有文字,而現在,所有模態都被全面入侵。

我不知道未來還要經歷多少相似的洶湧,但我始終堅信,好內容就像河床深處的珍珠,終究會被發掘。

面對當下鋪天蓋地的ai垃圾,也終有人會站出來捍衛那份珍貴的、不可替代的人類表達。

我們現在並不是無路可走,只是需要花更多力氣,去撈起那些真正屬於我們自己的東西。

去看、去聽、去說,去堅持內容的源頭清泉。

要不然,在這信息大爆炸的年代,我們將失去的不僅僅是所謂的靈感,還有與靈感同在的那份真誠與信任。

所以,請記住。

當漫天的ai垃圾在夜空中墜落,當數據的洪流席捲而來,你還是可以冷靜地撥開它們,繼續尋找那盞微弱卻不熄的燈火。

它在那裡。

一直都在。

原文網址:https://zh.gushiio.com/ai/150.html