第五消費時代:拼多多、小紅書、泡泡瑪特、胖東來們的相繼崛起,都有一個共同的底層邏輯

“悅己消費”啟示錄。

文|錦緞

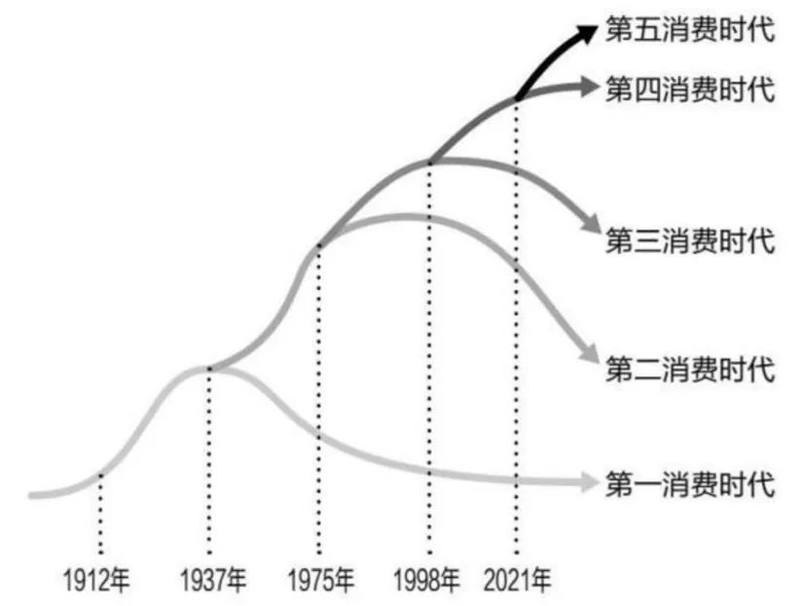

《序曲:第五消費時代》報告中,我們首度揭示了“第五消費時代”的底層邏輯與典型特徵。

以“序曲”開篇之後,我們將於今年,正式進入“第五消費時代”的深度主題研究之中。冀望透過該系列研究,形成一個獨特又務實的關於中國大消費的認知框架。

作為首個重要主題詞,我們的本篇研究落腳於:悅己。

這不是憑空而來的流行詞。在過去30年間的日本消費市場,已經2020年以後得中國消費市場,“悅己”二字在消費領域的內涵與份量愈漸深刻與厚重,正成為第五消費時代的一個關鍵詞。

在這一時代背景下,對比中日悅己消費市場內因、消費特性,理清悅己消費對企業有哪些啟示,尤其重要。

01 悅己消費的兩種內涵

我們還需要從悅己消費的定義聊起。

根據《z世代消費趨勢分析報告》顯示,在微博、小紅書和抖音等主流內容平台中,“有關悅己”的推文同比增長了74%。& ldquo;悅己”已經成為影響z世代消費的一個重要標籤。當然對於諸多85前人群而言,可能 存乎一個相同的困惑:悅己這個題眼,似乎有點莫名其妙。

在過往大多數的語境描述中,悅己使用的語境往往是存在明確對立面,即將財富和時間投入到自身而非外部:比如為了巴結領導客戶送禮,可能吃力不討好,還不如省下來提升自己的能力。

但近幾年,平價產品從某種程度上可以代替悅己消費這個詞:比如購買階級身份認同感更強的傳統品牌汽車,功能還沒有平價國產新能源汽車好,為了對外的“面子”犧牲“里子”並不值當。

從某種角度出發,後者的邏輯似乎經不起推敲,因為悅人與悅己的關係總是有點曖昧。

對於奢侈品,在部分人眼裡這就是為了對外彰顯地位和身份,是悅人的表現。但假如我就是非常喜歡這件奢侈品的質感,設計,買了就心裡滿足,那這是不是悅己?

再比如,通常情況下口紅被當作是化妝品的下位替代平價產品,我買口紅塗了自己開心,但實際上塗口紅提升外貌是外人再看,那這算悅人還是悅己?

帶著這個問題,我嘗試從兩位消費大師的表述中尋求答案,一位是三浦展,另一位是比肩“消費大師”,但更具中國特色的“小紅書”。

在三浦展的視角里,日本社會的悅己消費是“再生活化”的體現:日本社會從未向今天一樣渴求真實感,而不是虛幻的魔法膨脹。因此悅己成為了最直接,最真實的消費行為。

以日本社會的視角出發,悅己消費的定義就是真實感。而真實感的定義就是具備使用價值,能夠切實對生活產生改變的才是悅己產品。

在小紅書的“悅己”標籤里,我們得到了類似卻存在區別的答案。

多數博主表達與“悅己”對立的標籤並不完全是“虛幻、膨脹”,更多的是一種情緒表達,比如反內耗、滿足感、個性化、學會拒絕。

圖:悅己消費部分社媒內容,來源:小紅書

顯然,中日兩個版本的悅己消費有相似性但不是完全趨同。相同的一面——都強調真實感和親身體驗的自我滿足,比如最右面的悅己生活指南都是動手嘗試某事物);不同的一面在於,“小紅書”版本的悅己更加包容,稍顯務虛式的消費(比如精緻文學、穀子經濟等等)也可以被視為悅己消費。

因此,我們認為“悅己消費”有狹義和廣義兩種不同內涵:

1) 狹義的悅己消費,類似於三浦展所說的追求真實感,所有虛幻、泡沫和對未來的憧憬都站在對立面,滿足自身切實的體驗才是第一性。

2) 廣義的悅己消費,在追求真實感的同時,任何有助於情緒正反饋的消費都算悅己消費。

如果我們考量的終極問題是第五消費時代,悅己消費對企業和投資的啟示。還是得刨根問底,搞清楚兩個版本悅己消費的成因,才能對症下藥。

02 悅己消費的驅動內因

如果考量悅己消費對企業和投資的啟示,還須刨根問底,搞清楚兩個版本悅己消費的成因,才能對症下藥。

先來談談三浦展視角下,日本悅己消費形成的內因。

還是要延續消費代際發展的思路——日本社會學者見田宗介將戰後的日本社會劃分為“理想的時代”、“夢想的時代”和“虛構的時代”,它們分別對應著三浦展筆下的第1-3消費時代。

從“虛構的時代”走向“魔法的時代”就是第三、四消費時代的切換。

所謂“魔法”,其實代指的就是信息化。神戶大地震後,正值日本社會高速邁入物質到信息的高速轉變周期,對於身處資訊時代的年輕人而言,沒有車是可以接受的,沒有物質也是可以接受的,但是沒有虛擬的世界和網絡社交是不可接受的。

而這些看似酷炫的數位化產品、高科技應用,對如偏保守的日本社會而言,就像是魔法。

圖:消費時代劃分,來源:《孤獨社會》

當然與第三、四消費時代切換一樣,第五消費時代也由節點事件催生:一是福島地震的餘波,二是疫情來襲。這倆個在我們看來的偶發事件,卻深深影響了日本社會的思維模式。

以三浦展的原話來講:

“許多人發現自己對很多重大負面事件根本沒有知情權,就這樣將自己的生活乃至生命託付給了他人,人們開始對這樣的生活產生了質疑,人們也希望自己的生活可以自己掌控。& rdquo;

“從來沒有哪個時代像今天一樣,人們如此渴求真實感,人們想要的是生活,而不是魔法。每個行為都是真實的生活,人們製作真實的物品,用真實的行動感受生活,感受真實生活的魅力。& ldquo;

由此我們可以看到,對他人的不信任感和對未來悲觀的情緒,是日本尋求真實感,悅己消費文化誕生的內因。

再來談談現階段國內視角下悅己消費的內因有何不同。

在某種程度上講,我們的悅己文化根基,也是膨脹的泡沫破裂後的產物。只不過與日本消費泡沫相比,我們實際上並沒有經歷過長周期的消費泡沫,而是一種“期望”泡沫的破裂。

比如在傳統的社會認知中,就業、住房、婚姻、育兒等等現實因素是塑造個人社會價值的核心,但隨著過去數十年快速發展,驅動力逐漸成為了現實社會難以實現的壓力,逐漸脫離了正常人短期購買力可以承接的範圍。

因此,我們的悅己消費並沒有類似日本一般,動不動就談及生死的過渡悲觀情緒。

當然也有人會認為,只是因為我們的經濟環境要顯著優於蕭條期的日本,或者我們的人口結構還沒有完全邁入類似日本的老齡化社會。因此現階段的差異僅僅是時間上的差異,未來消費發展會延續日本消費市場的軌跡。

但我們並不這麼認為,日本的悲觀情緒很大程度上根植於民族歷史。

作為資源並不算豐腴的島國,日本充斥著“物哀”文化,他們充斥著對永恆的嚮往,象徵永恆的天皇成為了日本民眾刻畫時代的符號,但註定無法實現。

無論是川端康成意境中“悲與美是相通的”,還是太宰治筆下的“生而為人,我很抱歉”,都是日本社會極度物哀、悲觀的具象表達。

而我們的文化氛圍完全不同,作為僅有延續了古文明的中華文化,我們的思維方式總是冠以更廣的視角,更長的周期,即便面對挫折,也可以瀟灑道上一句:“大不了就從頭再來。& rdquo;

所以,從第五消費時代的視角出發,並不能簡單的複製日本悅己消費的模式,更需要考慮到差異性, 那麼具體到消費市場,差異性在哪。

03 中日悅己消費啟示錄

行文至此,我們終於可以簡要地回答下,第五消費時代的大背景下,我們應該如何認識悅己消費,機遇在哪?

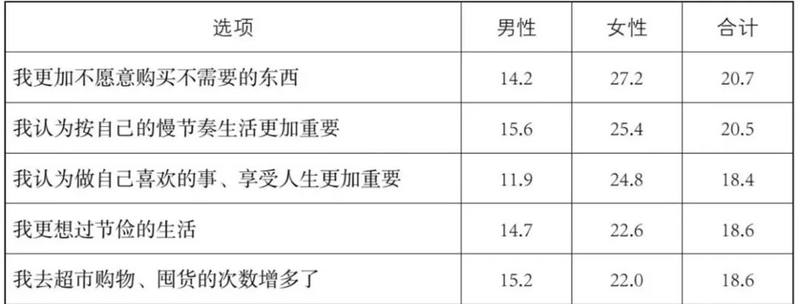

首先,傳統的大眾日用品,無論我們還是日本,都是表彰實用主義,懲罰虛無主義,這是第五消費時代的大背景,悅己消費也不例外。

從買下全球近7成的奢侈品,logo貼滿大街小巷,到迅銷、無印良品的崛起,日本消費實用主義的愈演愈烈。2023年三浦展社會調查顯示,近幾年日本消費實用主義進一步提升,消費偏好增長了20.7%,排名第一。

圖:日本消費偏好調查,來源:《孤獨社會》

近兩年來,我們也經歷了消費實用主義的轉變,平價替代成為了最熱門的消費標籤。供給內卷、渠道內卷的本質,就是需求側的消費實用主義。

與之相對應的是,前兩年火熱的新消費逐步退潮,虛無符號主義逐步暫時退出了消費市場,即便是通過新消費浪潮實現擴店、上市的品牌(比如新茶飲),也在推出輕量化平價產品,複合大眾最基本的需求。

第五消費時代,對於絕大多數消費品而言,實用主義就是最典型的標籤。

其次,無論驅動悅己消費的內因是追求真實感,還是逃避社會壓力的反叛精神,都會追求即時性反饋,槓桿消費會越來越差。

福島地震後,日本消費市場的即時性需求顯著增加,大多數企業和個人不在講述長期主義的故事,就比如日本的智能車市場,分析師可以從各個方面找出日本電動車落後的原因。但總是忽略一條:日本的消費者不願意相信企業未來的技術承諾,比如建多少充電樁、多少軟體更新。

國內的消費市場亦是如此,不接受畫餅成為悅己主義的核心。勇敢的人先享受世界、會花錢才會賺錢等等標籤其實都是對消費即時性的體現。

當然,我們對長期主義的容忍度要遠高於日本,不然新能源車也不會創造奇蹟。這就好比史鐵生筆下童年和老年都會對未來迷茫,前者迷茫的是前途未卜,後者迷茫的是該如何接受只有一條路,看不見未來的人,其實早已看見了未來。

那麼有沒有一個具體的指標來理解這個即時性,在我們看來,所有帶有“槓桿”性質的消費都會越來越差。

這個“槓桿”不是指絕對的貸款,而是超過購買力的支出,比如花90%薪津購買電子產品,雖然沒有借貸,但是影響了日常生活,也算是槓桿。

這種預支未來的消費會越來越少,初創消費企業也應該避免做這樣的產品。

再次,現階段悅己消費認知的最大誤區便是平價=悅己。

關於平價=悅己的固有印象,主要的原因還是悅己標籤的實用主義特性。但實用主義的核心絕不僅僅是平價,而是能夠滿足長尾需求的供給。

常常被認為吃了平價紅利的典型日本企業迅銷(優衣庫母公司),實際上並不是如此。日本的家庭消費增速直到上世紀90年代中期才出現顯著的負增長。而優衣庫1984年開店,到1994年早已完成上市,並不是因為絕對平價而成功。

正如柳井正在《一勝九敗》中所表述內核,迅銷之所以做休閒裝,是因為二十歲上下男士除西裝外的供給不足,休閒裝在滿足需求的同時具有高周轉的特性,才能成功。而非簡簡單單一句低價就能掩蓋這其中的巧思。

還有一個典型的例子,就是從日本“華強北”轉變為二次元天堂,成為第五消費時代典型標籤的秋葉原,借用虎撲老哥的以一句話,秋葉原能成功依靠的也並不是絕對的低價,而是極為豐富的產品供給。

圖:有關秋葉原的虎撲網友評論,來源:虎撲網

所以企業要做的,實際上是尋求在能夠滿足情緒價值的情況下,通過價格發現來滿足多數用戶的需求。

比如,我們一直認為,拼多多的成功並不僅僅是因為低價,更多的是通過拆分需求來滿足更多的消費者,從而實現更多的貿易,低價只是價格發現的結果。

還是那個例子,修電腦需要一個s碼的扳手,只修一次通常情況下需要買全碼的工具箱,你能說19.9的工具箱不夠平價?但你真正的需求是有人1.99賣你一個扳手而已,拼多多就做到了這點。

再比如很多人認為第四、第五消費時代,很難開闢出新的賽道,可是瑞幸也能通過9.9帶動咖啡市場的增長。最核心的邏輯是瑞幸通過更低的價格,匹配了咖啡最核心的需求咖啡因,而不是提供一個安靜的辦公氛圍。

這樣的例子在當下數不勝數,小紅書的實用靜音皮鞋、蜜雪冰城的平價多巴胺供給都塑造了商業神話。

最後,悅己消費表彰的是小而美,而不是大而全,小是指品牌足夠垂,美是指需要滿足消費者的情緒價值。

日本的製造業在過去二十年的主流敘事是小而精,“工匠精神”背後圍繞著的就是產品的精緻化和小型化,但日本的企業其實永遠追求的是大而全。

從消費電子到化工製藥再到新興傳媒文化產業,只要叫得上號的日本知名企業總在追求產業一體化和企業多元化,飲料企業投資醫藥,醫藥企業投資半導體的案例比比皆是(比如日本汽車聯盟、索尼收購哥倫比亞電影等等)。

大而全的敘事邏輯其實是供給匱乏年代的符號主義品牌價值觀,利用大而全的企業形象向產品背書,而彼時消費者並沒有過高的專業性需求,所以挑選產品往往信賴大公司,大企業。

但近幾年的日本企業,都在縮窄投資範圍,回歸主線(比如我們之前講過的三麗歐和三得利),因為大多數消費者不再信賴符號主義,而是具備了基礎的產品辨別能力。

縱觀近幾年國內,出圈爆火的品牌,從lululemon到泡泡瑪特,有一個共同的特點是,產品和用戶相對牟定在某一個賽道,做深自己擅長的產業。

情緒價值的概念相對抽象,但我們總結出兩大類最直觀切中情緒的核心要素:透明度和低姿態。

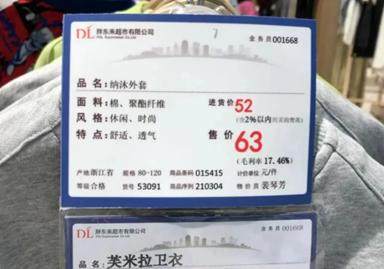

透明度對應的是第五消費時代下消費者渴望的真實感,最典型的案例就是胖東來,通過鋪天蓋地對員工關懷形成了與消費者的情感共鳴,又通過透明的價格標籤再一次出圈。

圖:胖東來價格標籤圖示,來源:新營銷

可能胖東來的東西賣的並不算便宜,但價格體系的透明,等於將消費的選擇權完全讓渡到消費者手中,再一次滿足了情緒價值。

低姿態對應的是老生常談的產品邏輯—永遠不要教育消費者。學習成本偏高的產品根本賣不出去,反倒是千人千面的產品給足了消費者情緒價值。

回頭看看,今年真正做到“小而美”的企業,是不是都受到了市場的嘉獎。

04 結語

最後總結一下,我們當下對“悅己消費”的基本觀點:

·悅己消費的界定分為兩種,狹義就是追求真實感和切膚感,廣義還包括能夠帶來情緒正反饋的消費行為都算。

·第五消費時代下,日本和中國的悅己消費驅動的內因有所不同,日本來自長期“物哀”文化,短期受到偶發事件影響催化;中國是對社會壓力的排解和表達不滿,前者程度深,後者程度低。

·對於消費品商家而言,第五消費時代需要遵從的消費心理,一是實用主義,二是即時性不畫餅,三是企業應當追求更廣泛的供給,第四是品牌應當做小而美而非大而全,做到以上四點,悅己消費會給予企業時代的表彰。

當然,正如三浦展在《孤獨社會》中文版後記中的闡述:過去三十年人們經歷過泡沫和幻滅,他們追求真實感,未來的年輕人如果生活一直很簡約,那會不會更嚮往泡沫經濟期的生活呢?

最後必須指出的是,消費文化總是隨著經濟、人口和教育處在不斷變化之中,沒有一塵不變的標準答卷,因此以上觀點僅供大家參考。

未經授權不得隨意轉載,藍鯨號保留追究相應責任的權利

原文網址:https://zh.gushiio.com/gushi/643.html