解讀 story 白皮書:ai 時代,ip 經濟的“加密樂高”

如果知識將成為ai時代的新石油,而story要成為其輸油管道。

撰文:深潮 techflow

最近的加密市場,逐漸有一種冰火兩重天的感受。

一邊是 ai agent 的鏈上賽道集體遇冷,而另一邊則是古典基建大項目們逐漸有了新動作。

除了 berachain 近期主網上線和發布代幣,另一個被給予厚望的智慧財產權協議 story 也有更新了白皮書,詳細講述了自己的設計和變化。

去年,該項目拿到了a16z crypto領投的b輪8000萬美金巨額融資,總融資額則達到1.4億美金,被社區玩家們紛紛寄予“大毛”厚望,幾輪測試網的交互也十分火爆。

而白皮書的更新,或許也預示著項目的主網和代幣上線並不遠了。

如果你還不了解 story,我們對這份最新的白皮書進行了更加通俗的解讀,希望能為你提供參考。

為何要做 story,解決啥問題?

你我都明白,加密項目的敘事至關重要。

story 的敘事到底是啥?這得從智慧財產權所說起。

加密圈總愛談“殺手級應用”,但現實是——真正的殺手級市場早已存在,只是被鎖在web2的鐵籠里。

比如智慧財產權(ip)就是個很好的例子。

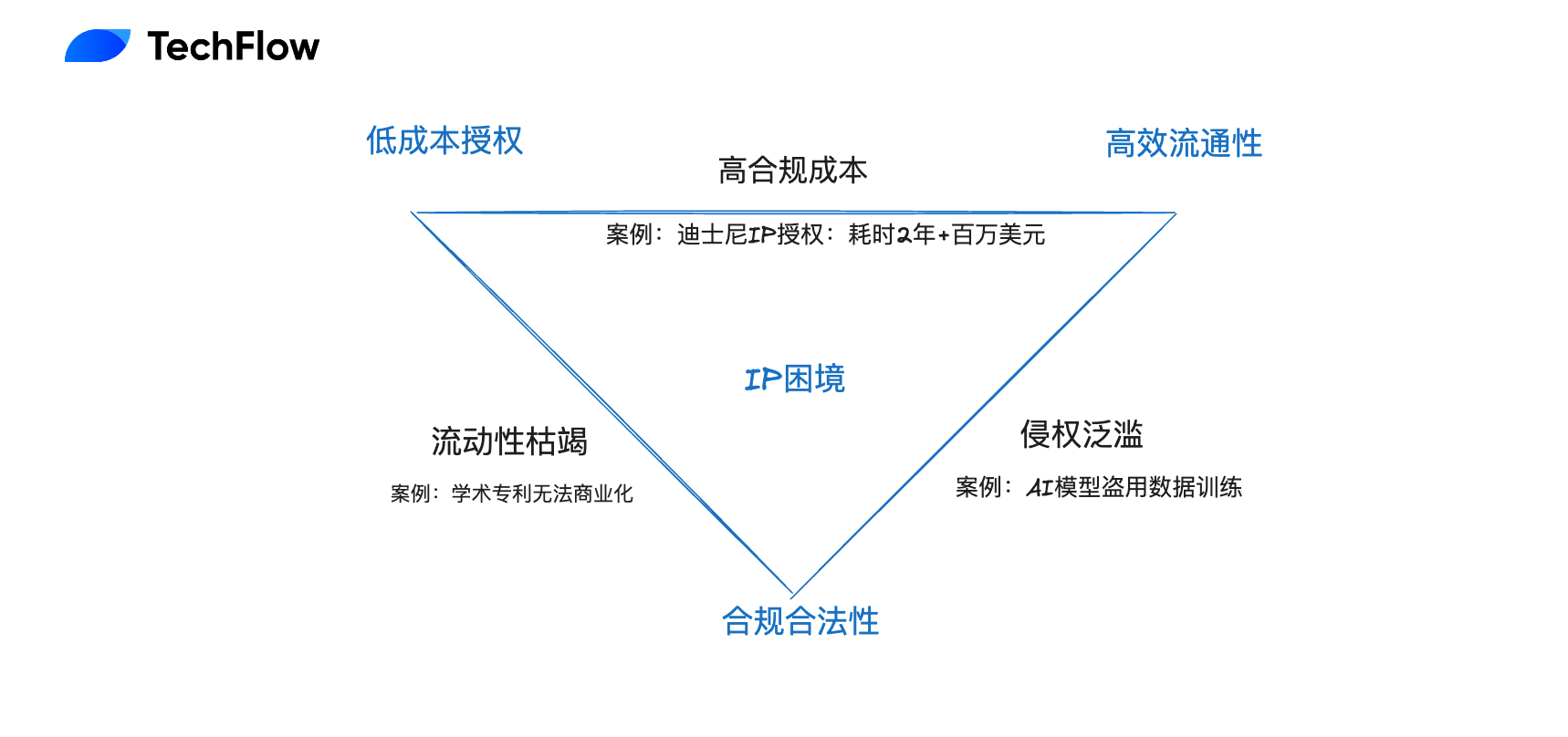

全球智慧財產權(ip)市場估值超過萬億美金,涵蓋影視、音樂、專利、ai數據集等所有創造性產出。但這個市場也面臨“不可能三角”:

問題一:中心化中介的“貪婪稅”

無論你是獨立音樂人還是科研機構,想商業化自己的創意,都要向平台繳納巨額“過路費”:

-

案例:spotify 向唱片公司支付版稅時,實際到創作者手中的比例不足 15% [行業數據],而 story 白皮書指出中心化平台“增加了交易成本”

-

矛盾激化點:ai 時代創意生產門檻降低,但中心化平台的分成模式無法支撐“長尾創作者”的微支付需求。

問題二:ai 訓練的“無主之地”

當stability ai 因未經授權使用藝術家作品訓練模型被告上法庭時,暴露出一個致命問題:現有ip體系與ai規模化生產根本不兼容。

-

數據:訓練gpt-4需45tb文本,若按傳統授權流程談判,僅法律成本就超過模型訓練費用[估算];

-

白皮書的洞察:“ai公司無法生成數億份單獨授權協議”→結果只能是侵權成為常態,創作者零收益。

問題三:ip 流動性的“荒漠化”

一個非洲民俗音樂的demo被某個熱門單曲使用,本該帶動原始創作者獲得持續收益,但現實是:

-

衍生追蹤無能:二次創作、跨國許可等場景缺乏自動化版稅分配工具;

-

價值浪費:白皮書將現狀描述為“無互操作性的孤島”,導致ip資產難以像defi那樣產生複利效應。

如果你要解決這幾個問題,走法律程式的話,成本高、耗時長,且無法覆蓋ai生成內容(如deepfake換臉視頻的傳播速度遠超司法響應);

而傳統區塊鏈方案中,nft僅解決“所有權歸屬”,但未觸及“使用權流通”(如擁有一個cryptopunk並不意味著你能用它訓練ai模型)。

story:ip 經濟里的“加密樂高”

針對上面ip經濟面臨的問題來看,你可以這樣理解 story: 成為“知識經濟的底層帳本”——任何創意,從一篇論文到一段ai生成的視頻,都能在此獲得全球流動性。

定位:ip 的“tcp/ip 協議”

web2 時代,tcp/ip 協議讓數據包在網際網路自由流動;對應到web3 時代,story 試圖為ip資產定義類似的通用交互標準:

-

核心功能:

-

標準化註冊:將ip轉化為鏈上資產(ip-asset),包含權屬、許可條款等元數據;

-

可編程接口:任何應用可通過api調用ip條款(如“允許衍生創作,收取5%版稅”);

-

-

對標案例:

-

swift協議(銀行間結算)→story(ip間結算);

-

github(代碼版本管理)→story(ip衍生關係圖譜)

-

三層設計的“ip 樂高”

-

基礎層:

-

poc協議:ip註冊與合規性驗證(如自動檢測二次創作是否侵權)

-

鏈上指紋:通過模型哈希值確保ai訓練數據可追溯(如白皮書提到的oml技術)

-

-

中間層(ipfi):

-

碎片化:通俗來說,比如將一部電影ip拆分為1億份nft,降低投資門檻;

-

抵押借貸:用未變現的專利ip作為抵押品借入穩定幣;

-

版稅證券化:將未來版稅收益打包為erc-20代幣交易

-

-

應用層:

-

人類可能用例:獨立音樂人設置“採樣權”自動分帳規則;用了他的某一段demo可以獲得收益

-

ai可能用例:自動駕駛公司購買街景數據集訓練權限

-

從版權鏈到 ai agent 經濟的結算層

-

短期目標:替代傳統版權局,提供更低成本、更高透明度的ip註冊服務;

-

長期願景:

-

成為ai agent經濟的“結算層”

-

構建“鏈上知識圖譜”——每個ip的衍生、收益、協作關係全局可查

-

story 技術亮點:分層設計與poc協議

當其他區塊鏈還在為“如何讓nft動起來”頭疼時,story 選擇了一條更激進的技術路徑——為ip定製專屬區塊鏈。其核心創新可總結為:不做通用鏈,只做ip的“加速晶片”。

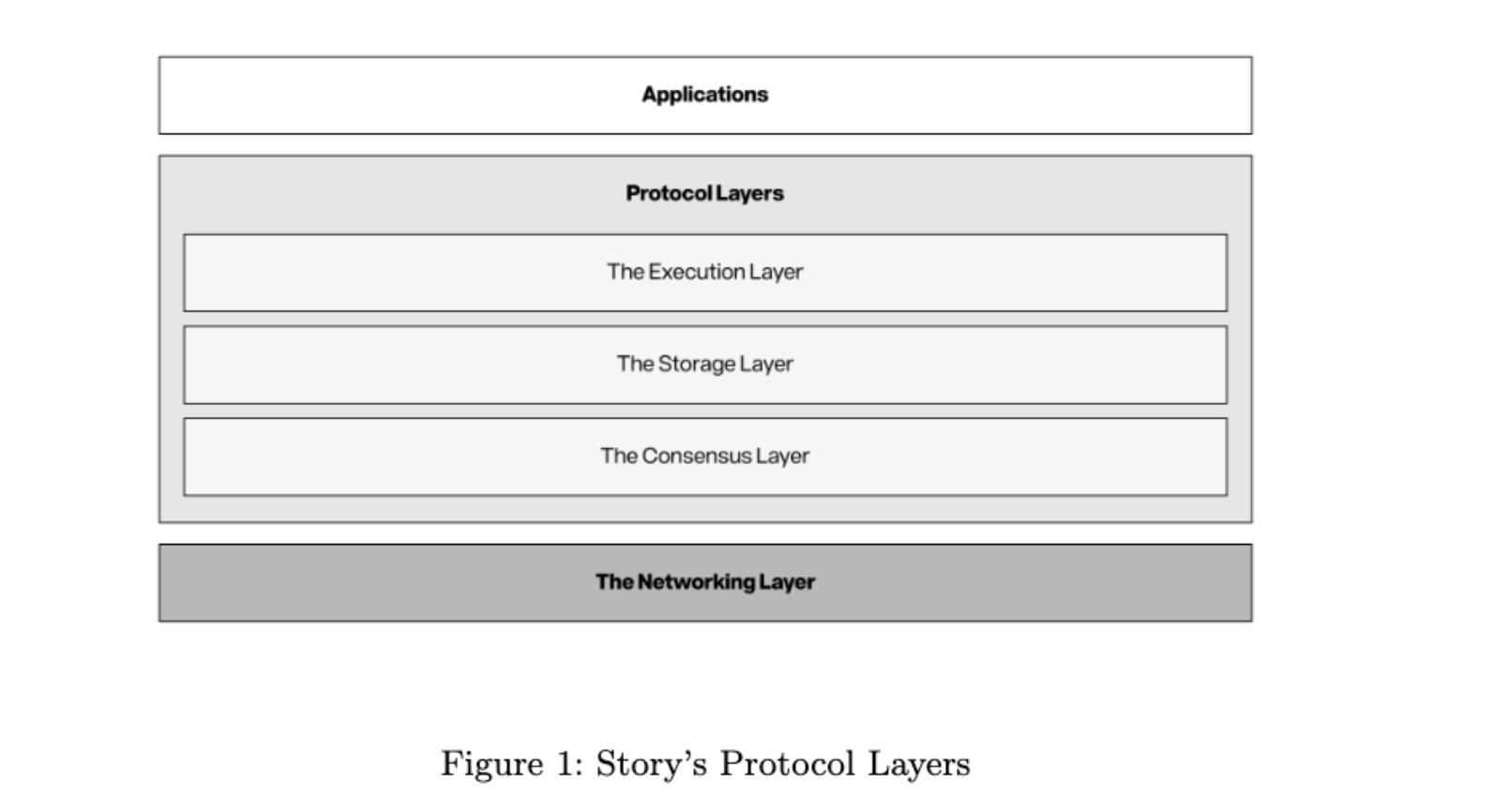

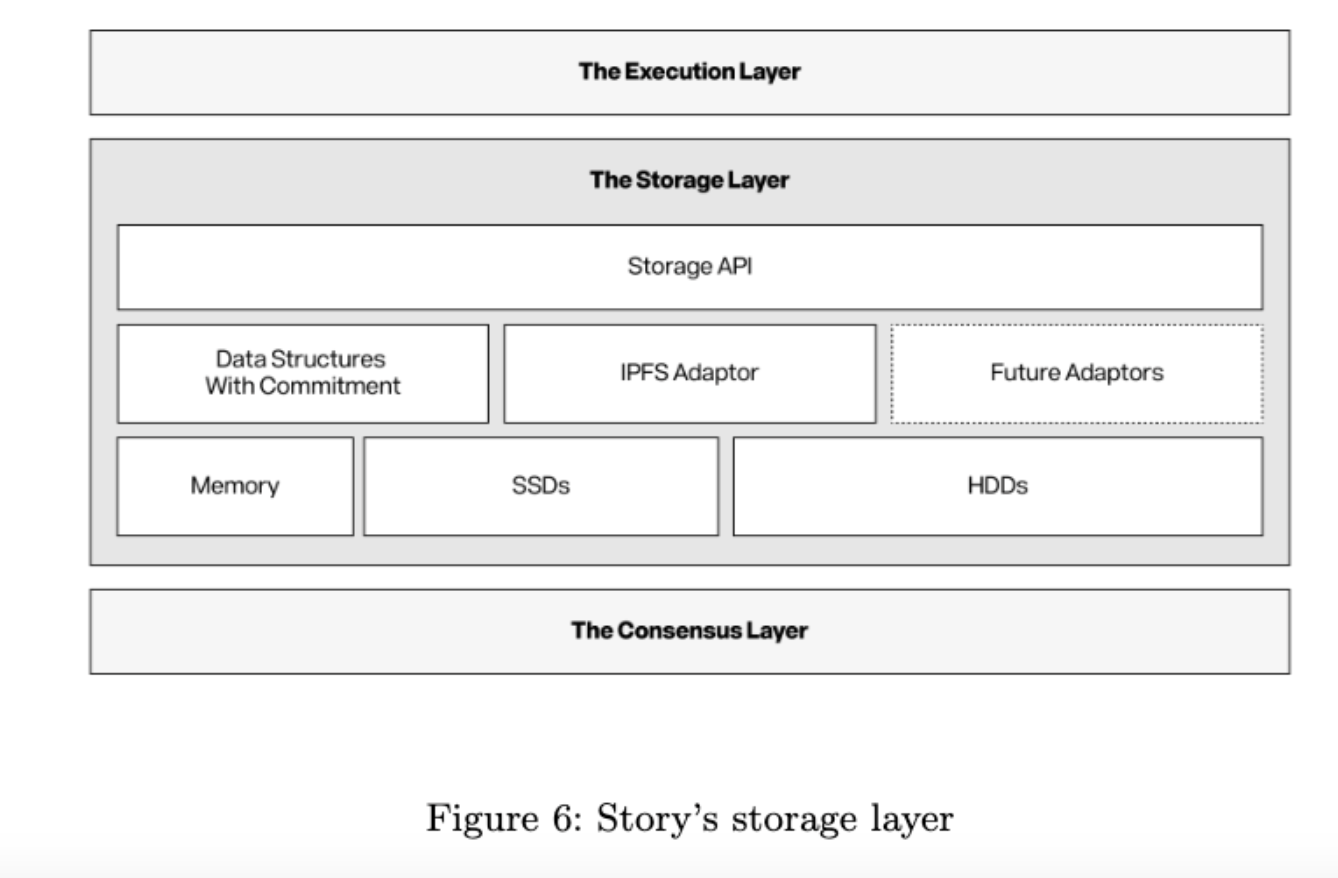

既然是區塊鏈,那必然繞不過這麼幾層:執行、存儲和共識。

我們提煉了白皮書中的一些重要描述和關鍵數據,儘可能的通俗展現其技術設計。

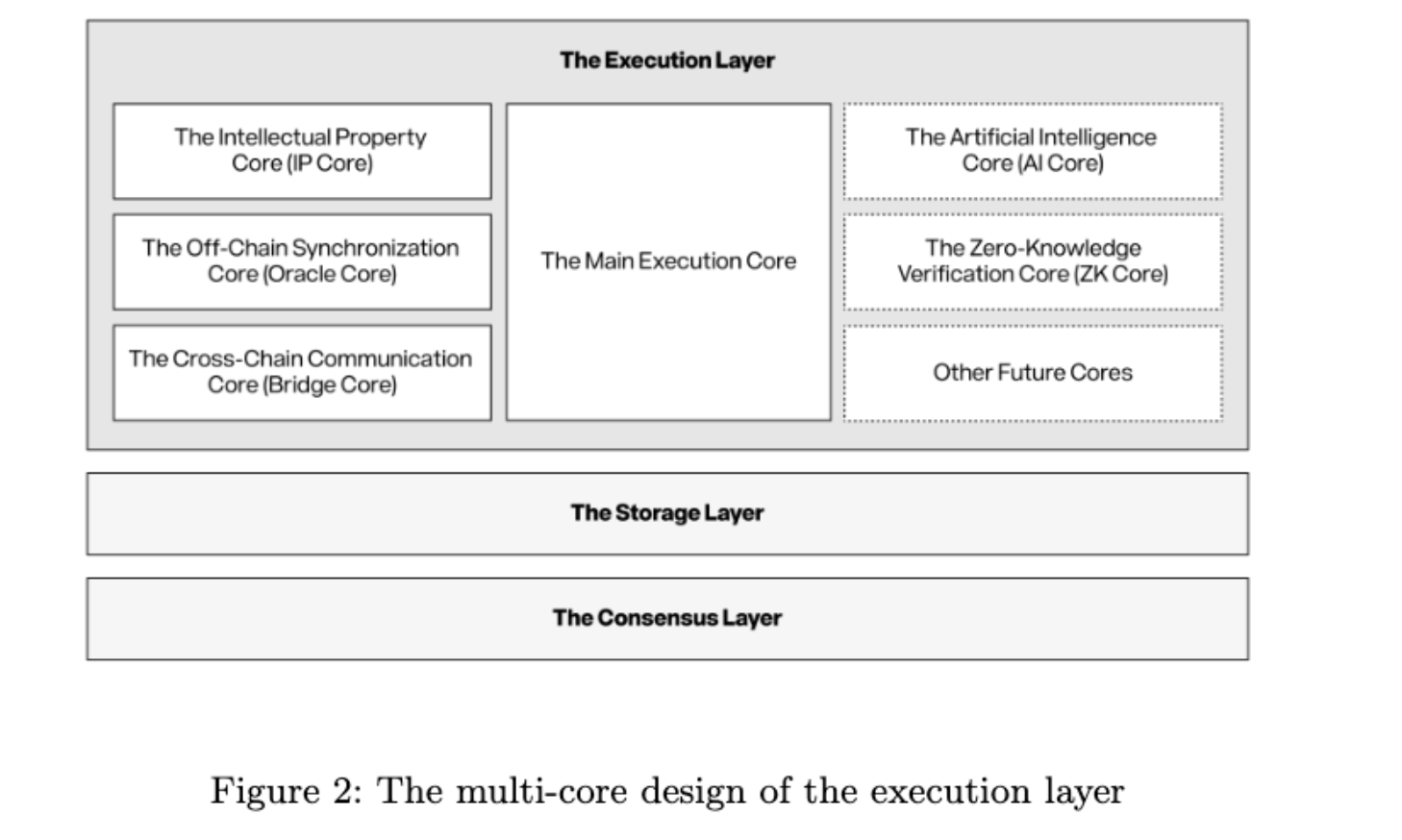

執行層:

-

ip核心:原生支持複雜ip關係校驗(如檢查某歌曲採樣是否獲得所有祖先節點授權),白皮書透露速度比evm更快;

-

ai核心(規劃中):優化鏈上模型指紋計算,將gas成本降低。

存儲層:

-

動態分級存儲:熱數據(如ip許可條款)上鏈,冷數據(如4k電影源文件)存arweave;

-

獨創“存儲翻譯層”:自動優化數據位置,開發者無需感知存儲細節。

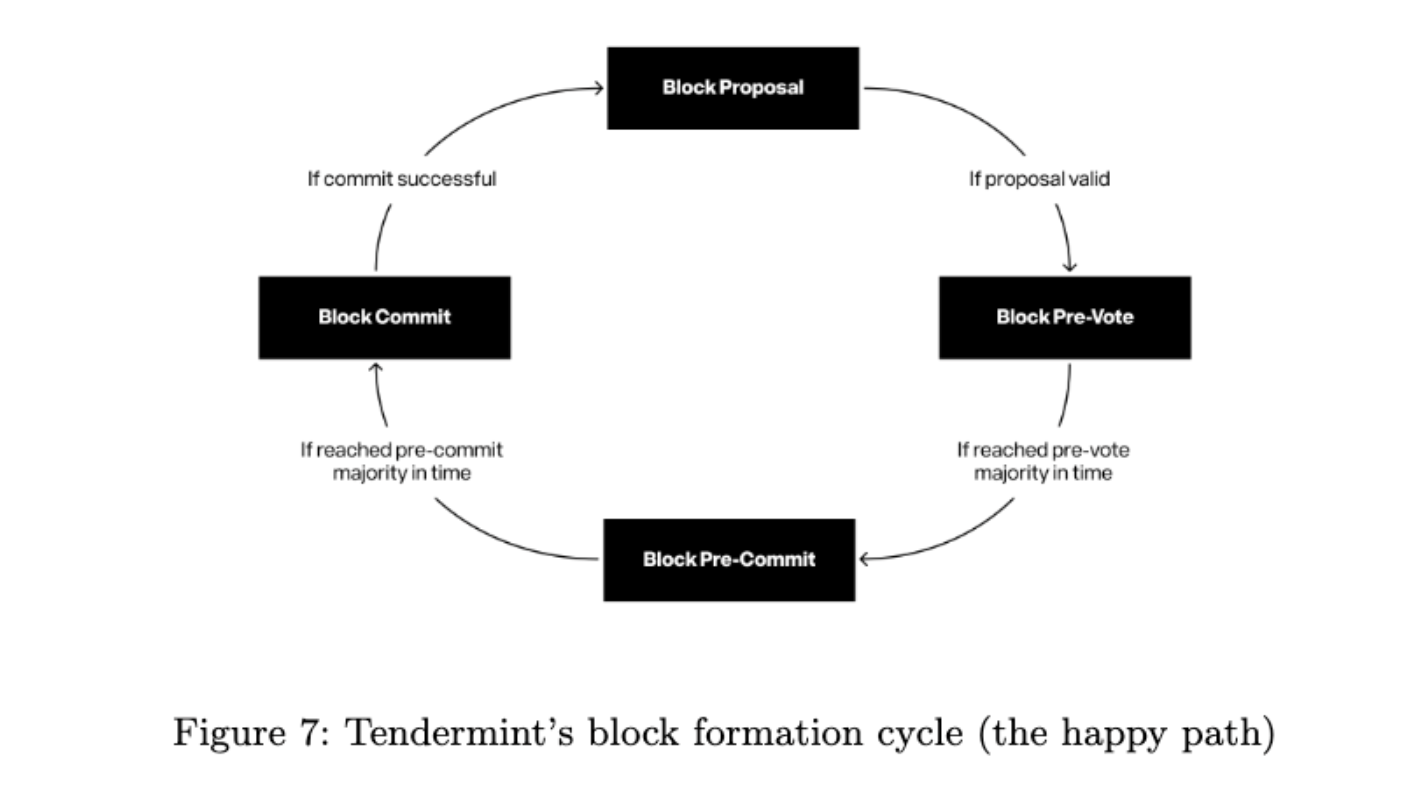

共識層:

-

基於cometbft的即時終局性,確保ip交易3秒確認(對比以太坊平均12秒)

亮點:proof of creativity (poc) 協議

poc 是story 的“ip編譯器”,將法律條款轉化為可執行代碼:

-

ip 帳戶(erc-6551++):

-

每個ip綁定一個智能合約帳戶,支持模塊化功能擴展(如添加版稅分配規則)[15];

-

案例:某畫家發行nft時,自動嵌入“商用需支付3%版稅”條款,無需手動編碼[16]。

-

-

自動化合規:

-

衝突攔截:若某電影配樂引用未授權的採樣片段,自動阻止nft鑄造;

-

全球版稅:根據ip衍生圖譜自動分配收益至所有貢獻者(如原始作者、翻譯者、混音師)

-

$ip 代幣:撬動知識經濟

把story比作知識經濟的央行,ip 代幣就是其發行的“基礎貨幣”——既是網絡燃料,也是價值載體,還是治理憑證。

-

網絡燃料:

-

支付交易gas費(如ip註冊、許可授權);

-

質押以獲得驗證者資格(pos共識)。

-

-

價值媒介:

-

版稅分配:ip收益以ip代幣結算(如二次創作分帳);

-

agent間結算:ai代理使用ip代幣購買訓練數據權限。

-

-

治理憑證:

-

投票決定協議升級(如新增核心類型);

-

調整關鍵參數(如版稅分配比例)。

-

代幣的需求可能在哪?

-

gas消耗:隨ip交易量增長;

-

質押需求:至少需總供應量的30%質押以維護網絡安全[8];

-

投機需求:

-

ipfi場景:抵押ip資產借出ip代幣;

-

治理溢價:稀缺投票權可能推高幣價。

-

關於正式的ip代幣經濟模型和分配方式,白皮書中並未提及,可能需要等待更多信息。

總結

story 似乎正在押注一個更大的命題:如果知識將成為ai時代的新石油,而story要成為其輸油管道。

在白皮書之外,客觀分析 story 做這件事,有護城河嗎?

從技術上看,白皮書中提到的多核架構需深度優化ip的處理流程,模仿者如果要復現,或存在一定難度(如前文提到的以ip核心的圖譜遍歷算法)。同時,項目自身區塊鏈存儲層的動態優化,依賴長期數據模式的積累;如果 story 先行,後來者必然也會有一定的時間差。

此外,a16z領投和極高的融資金額,也無疑吸引著大家的興趣和關注,大毛預期下業務和敘事是一方面,代幣的市場表現同樣影響著 story 的業務發展,這部分有待觀察。

一些不確定的地方有:

-

監管:各國對鏈上ip確權的法律承認進度不一(如歐盟mica未涵蓋ip資產);

-

冷啟動:早期需吸引多個頂級ip入駐(如迪士尼、環球音樂)建立網絡效應;若充斥低質量ip,可能引發“檸檬市場”效應(你並不知道ip的好壞,信息不對稱,玩家願意為ip付費的價格不會很高)。

但在敘事上,story 或可以滿足以下兩點:

-

對個人:任何創作者可像發推文一樣發布ip,並捕獲全生命周期價值;

-

對ai:成為agent間ip交易的“http協議”

歡迎加入深潮techflow官方社群

telegram訂閱群:https://www.gushiio.com/TechFlowDaily

twitter官方帳號:https://www.gushiio.com/TechFlowPost

twitter英文帳號:https://www.gushiio.com/DeFlow_Intern

原文網址:https://zh.gushiio.com/zixun/301.html