起底保險科技上市潮:虧損、造假與最後的豪賭

2024年,長期默默無聞的保險科技平台掀起了一波上市浪潮。

12月28日,益盛鑫科技(ysxt.o)成功在納斯達克上市,公司以每股4美金發售125萬股,募資500萬美金。7月22日,兩度衝擊港交所ipo的眾淼創科終於通過主板上市聆訊,並於8月6日正式上市。

3月28日和4月2日,有家保險(ubxg.o)和致保科技(zbao.o)成功在納斯達克上市。其中,有家保險以每股5美金發行200萬股普通股,共募集金額1000萬美金;致保科技以每股4美金發行150萬股普通股,募資600萬美金。

此外,還有數家公司迎來上市“臨門一腳”。

7月5日,i雲保赴美上市獲中國證監會備案通過。5月30日,元保同樣拿到了證監會ipo備案,計劃赴美上市。圓心科技則在港交所五度遞表,2024年2月通過聆訊,但目前該申請已顯示為失效狀態。線上保險銷售平台“小雨傘”的母公司手回科技在2024年1月向港交所遞交招股書,後因招股書已經滿6個月,於7月12日失效。

2020至2023年,慧擇保險行紀、天睿祥保險行紀、水滴公司、車車科技也先後登陸美股市場。

值得關注的現象是,儘管不少保險科技企業已經完成了上市,但後續的股價表現大多不甚理想,紛紛破發。其中,有家保險、致保科技發行價分別為每股5美金、4美金。截至北京時間1月22日,兩家企業的股價分別為每股2.92美金、1.49美金。尤其車車科技股價最高時約78美金,如今只有0.8美金。

一級市場,國內的保險科技投融資在2021年之後也出現迅速下滑態勢。《中國保險科技十年回顧與展望報告》指出,從2015年到2021年,保險科技行業融資交易筆數均維持在140至190之間,2022年縮水至95。

保險牌照價格也相應出現暴跌,有業內人士向鈦媒體app表示,保險行紀牌照和代理牌照高峰時約在兩千到三千萬,目前已經下跌超50%。

被股東逼出來的上市窗口期

不過,在故事開始的2015年,市場蓬勃發展,第三方保險科技服務商開始大量湧現。

《中國保險科技十年回顧與展望報告》指出,2015年,國內保險科技企業融資交易筆數為142,比前一年翻了近3倍;一年內成立92家保險科技企業,是歷史以來最多的一年。中國保險行業協會發布的《2016網際網路保險行業發展報告》提到,2015年網際網路保險業取得了快速進展,經營主體大幅增加,收入規模快速提升,行業集中度保持高位。

2015年也是這批已上市或擬上市保險中介機構破土萌生的時間點,以上提到的10家已經上市或正在計劃上市的企業,其中有5家成立於2015年。

這批湧現出形形色色的弄潮兒,各自瞄準行業痛點,試圖用技術撬動傳統保險的變革。

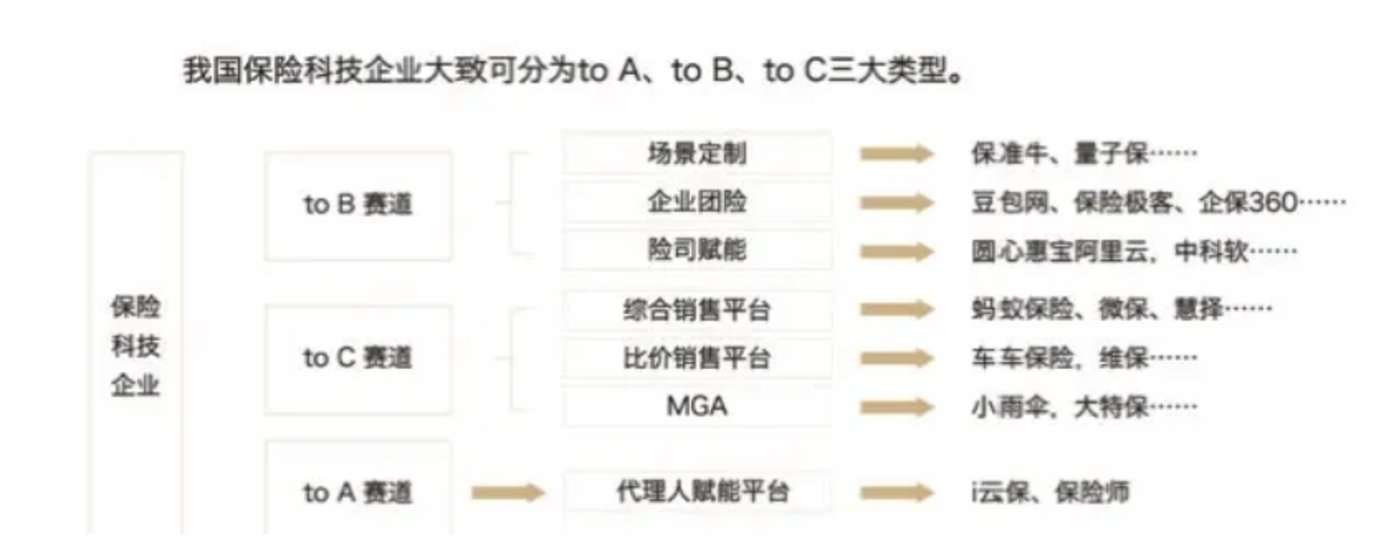

大致來看,這些公司可以歸為三類:toa(賦能代理人)、tob(服務保險機構)、toc(直面消費者)。

主要平台類保險科技企業賽道劃分及代表機構,來源:《保險代理人賦能白皮書2023》

to b類公司不直接面對消費者,而是專注於為保險機構提供技術解決方案,解決行業長期存在的效率難題。傳統保險業在產品定價、場景應用、核保理賠等方面效率低下,風險控制也難以做到精準。tob公司正是瞄準這些痛點,以“降本增效”為核心目標,提供覆蓋保險業務全流程的服務。圓心科技是其中的一類典型。

to c類公司是網際網路紅利時代的弄潮兒。他們深諳流量之道,通過自有平台(如螞蟻保、微保)、流量轉化(如水滴保)或大v引流(如慧擇、小雨傘)等方式獲取用戶,並利用場景化產品和用戶需求定製來快速增長。

to a類公司專注於賦能保險代理人,解決代理人隊伍素質參差不齊、產能低下等問題。他們融合科技創新、培訓管理和團隊建設,試圖幫助代理人更好地展業。這類公司以i雲保為代表。

一般情況下風投會在五年至七年左右退出,如今這批公司大多成立已經超過七年,甚至已經超過十年,資本變現的壓力高懸。

但問題在於,這批公司當前的日子並不好過,業績壓力顯著。比如,曾在6年內融資11輪,背靠紅杉資本、騰訊、啟明資本等知名機構投資的圓心科技,在2020年~2022年以及2023年上半年的三年半時間裡,累計虧損高達23.67億元。成為港交所2024年唯二的通過上市聆訊但沒有成功上市的企業之一。

已經上市的企業中,頭部企業慧擇2024年前三季度的收入總額為9.63億人民幣,同比增長0.36%,然而歸母淨利潤卻大幅下降了95.76%,僅為221.2萬人民幣。同期,車車科技收入總額24.9億人民幣,同比增長2.3%,但歸母淨虧損5082.1萬人民幣。

一家保險科技公司高管向鈦媒體app表示,“當前全行業的經營壓力都很大,多個頭部公司在2024年裁員30%,各家公司在目前選擇上市,可以說都是被股東脅迫的。多方壓力之下,資本短期內也等不到業績明顯回暖的時刻。”

“保險科技,科技可能只是一個噱頭”

導致這批保險科技公司經營壓力巨大的直接原因來自於強監管。

尤其隨著報行合一、去中介化的推進,這批保險科技企業從保險公司獲得的佣金收入銳減–“報行合一”旨在規範保險公司定價,要求其申報的定價假設與實際經營數據一致,杜絕渠道利益輸送,並嚴格管控佣金費率。這一政策直接導致保險公司在簽訂新合同時普遍下調佣金。

以手回集團為例,其招股書顯示,首年保單佣金率已從2021年的61.6%大幅下滑至2024年前五個月的27.7%,降幅高達55.03%,足見政策影響之劇。

雪上加霜的是,佣金下行壓力大概率還將持續。監管部門已明確將繼續強化渠道費率監管,而保險公司在投資回報承壓的背景下,也必然會進一步壓縮中間成本,以維保證自身的財務健康。

業績與監管政策強綁定的另一面是,這批保險科技公司的業務比較單一,賺佣金仍然是主要收入來源,保險技術服務相關收入幾乎可以忽略不計。比如,慧擇2024年第三季度佣金收入營收占比約97%;同期,水滴公司行紀業務的營收占比為85%;車車科技更是占到了約99%。

而當佣金收入仍然占據絕對大頭的時候,保險科技公司的“科技敘事”似乎遭遇了困境。

一位業內人士表示,“資本市場對於保險科技一度充滿了熱情,科技戰略也一定是企業年報中的主題詞,但如今已經都默默地替換成了養老、醫療、普惠等等字眼。”

事實上,各家公司的研發費用均長期遠遠低於營銷費用。比如,水滴公司2024年第三季度銷售與市場費用為1.73億元,研發費用為5300萬元;同期,慧擇公司銷售費用是4330萬元,研發費用為1400萬元;車車科技研發費用1020萬元,銷售和營銷費用1810萬元。

從資本市場的估值來看,市場對於這批保險科技公司的估值定位遠低於信息科技股的平均水平,甚至大部分都低於金融股的平均水平。

市盈率方面,水滴和慧擇的市盈率遠低於美股金融股和信息科技股的平均水平,益盛鑫科技和致保科技的市盈率接近或略高於美股金融股的平均水平,但遠低於美股信息科技股的平均水平。這可能表明,市場認為它們的盈利能力與傳統金融公司相當,但增長潛力不如高科技公司。

市淨率方面,水滴和慧擇的市淨率同樣遠低於美股金融股和信息科技股的平均水平,車車科技的市淨率略低於美股金融股的平均水平,但遠低於美股信息科技股的平均水平。這表明其資產價值相對較為合理,但不如高科技公司那樣擁有高溢價的無形資產。

低估值原因何在?一家知名諮詢公司金融科技組合伙人向鈦媒體app坦言,“目前保險科技的創新仍然主要圍繞提升支付效率方面,全行業談不上真正的創新,科技很大程度上只是噱頭。保險新產品、定損新技術是市場期待的,但是一直沒有突破。這其中既有監管的限制,也有技術層面的不足。”

在他看來,隨著這批公司上市,肯定會帶動類似企業的上市。“但長遠看,不是很看好類似業務,科技含量較低,也面臨更嚴峻的監管形勢。”

一家券商非銀首席分析師則向鈦媒體app表示,近期有兩三家已上市的保險科技公司邀請其參加調研,“市值管理的訴求非常迫切”。但在他看來,“目前全行業沒有任何一家企業在業績層面或者哪怕是市場想像力方面形成標杆效應,票是非常難推的,目前的保險科技也需要一個寒武紀。”

i雲保“帶病”上市?裁員、飛單與造假疑雲

把視角聚焦回保險科技擬上市公司,i雲保是其中一個值得關注的案例。

前文已提及,i雲保是較少的主要專注於賦能保險代理人的to a類公司。i雲保官方居間,它是賦能保險從業者的保險科技服務平台,為保險業者、保險機構提供包括保險產品、網際網路推廣工具等端到端的解決方案。共完成過三次融資,2018年完成1.3億人民幣a輪融資,2019年完成2億人民幣a+輪融資,2020年完成b輪融資。投資方包括宜信、灃源資本等。

其境內運營主體–上海豹雲網絡信息服務有限公司成立於2015年8月。2016年6月,通過其子公司廣東宏銀實業投資有限公司全資收購了保通保險代理有限公司,獲得全國性保險代理牌照。

據了解,其運營模式可以簡單理解成,用戶成為i雲保平台保險代理人後,就可通過推廣保險產品賺錢,客戶下單即可提取一定的佣金獎勵。

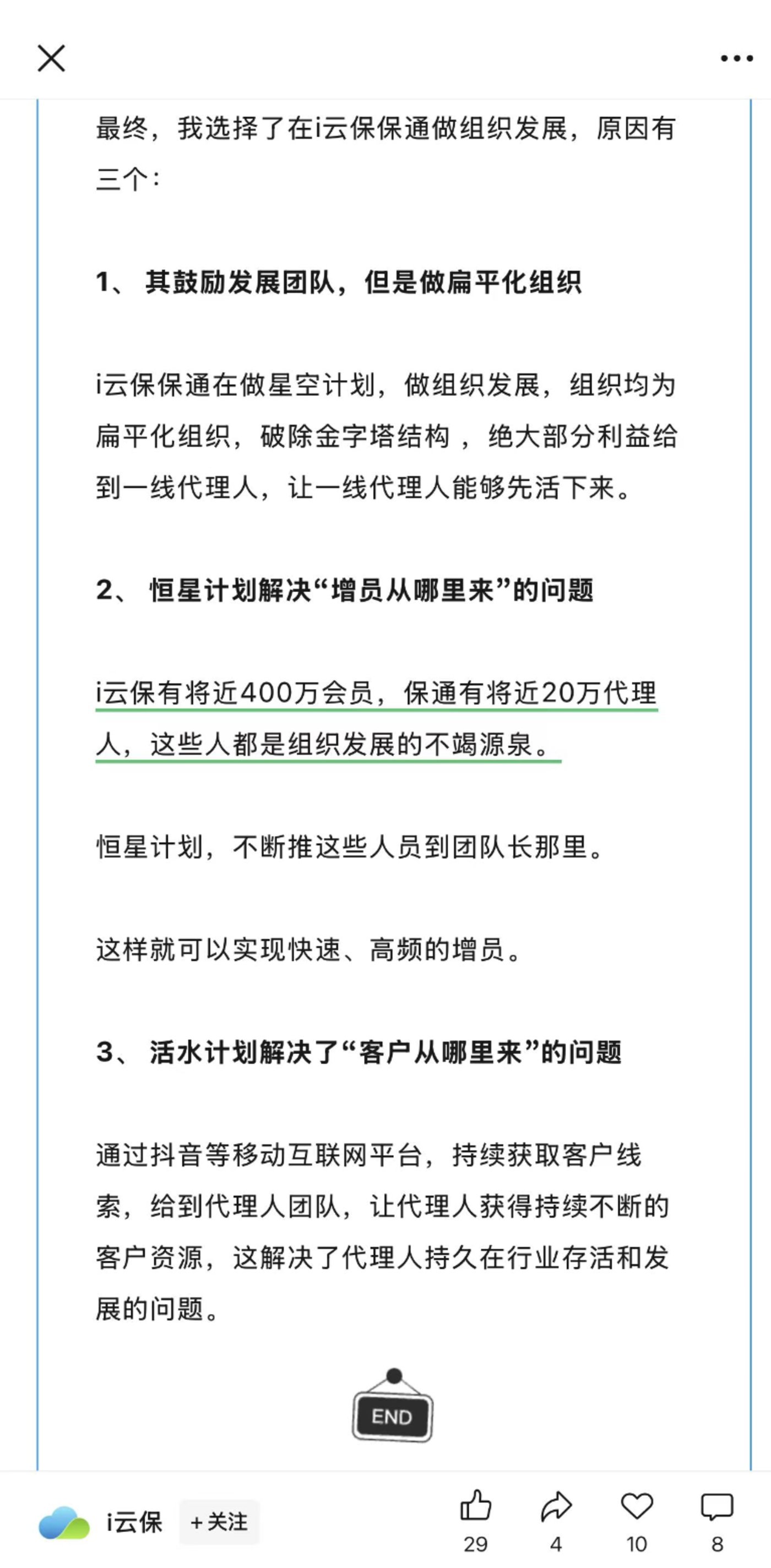

一家保險科技公司聯合創始人向鈦媒體app表示,代理人扁平化和高佣金是i雲保的最大特點。

據其居間,i雲保(保通)代理人的佣金普遍比同業高50%以上。“保通佣金大概在18%,明亞等其他家普遍在10%左右。高佣金是吸引代理人入住其平台的最大賣點。”他提到,在toa賽道中,i雲保是目前市場份額最高的一家。

有業內人士向鈦媒體app表示,與眾安保險當年推出的百萬醫療險展開合作,為i雲保積累了第一桶金,“當時它們拉人頭非常凶,佣金很高,一個人大約有58元。”

但是相對獨特的商業模式也帶來了獨有的隱患。一方面是市場天花板較低,上述高管表示,十年前創業時也曾考察過此類商業模式,但最後因為市場天花板較低而作罷,“保險代理人數量是有上限的,並且還在持續收縮。”

i雲保官方微信號曾在2022年的一篇宣傳文章中提到,i雲保擁有近400萬會員,將近20萬代理人。

可以參考的是《2024中國保險中介市場生態白皮書》顯示,截至2023年末,人身險公司保險營銷人員數量為281.34萬人,較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人,降幅達69.2%。北京大學博士生導師、金融學副教授雎嵐提到:“也有數據顯示,如果只算活躍的人力,可能連100萬人都不到。”

可以參考的是《2024中國保險中介市場生態白皮書》顯示,截至2023年末,人身險公司保險營銷人員數量為281.34萬人,較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人,降幅達69.2%。北京大學博士生導師、金融學副教授雎嵐提到:“也有數據顯示,如果只算活躍的人力,可能連100萬人都不到。”

另一大隱患是飛單。一些業內人士將其稱為“飛單平台”。

所謂“飛單”,是指金融機構員工私下向客戶推薦非所屬機構發行或代理的其他第三方機構理財產品的行為。具體到保險領域,根據傳統保險的相關規定,一個保險代理人只能在一家保險機構進行執業資格登記,無權銷售其他保險公司產品。一旦銷售,實質構成飛單。

2023年初,監管一則罰單披露了保險代理人利用i雲保飛單的諸多細節。

泛華聯興保險銷售股份公司山東分公司分別與百年人壽、工銀安盛人壽、華夏人壽等12家公司簽訂了代理合同或協議,泛華聯興聊城分公司代理人員應在以上範圍內開展業務。2021年3-9月,泛華聯興聊城分公司市場發展部負責人董某某通過“i雲保”平台為客戶代理保險業務30筆,涉及的太平洋財險等5家保險公司均不在本公司的合作範圍內。董某某被認定為超出授權代理機構範圍從事代理保險業務。

國家金融監督管理總局山東分局官網顯示,監管部門對泛華聯興聊城分公司予以警告並處罰款1萬元,對代理人予以警告並處罰款1.5萬元。不過,官網中並未能查詢到關於“i雲保”的處罰信息。一位律師向鈦媒體app表示,“監管部門一般會採取雙向處罰,i雲保大概率也會收到罰單。”

同時,高額佣金也會對其經營運績帶來拖累。《中國保險年鑑2024》中披露了2023年保險中介經營情況,保通保險的保險收入為18.22億元,位列第九,但淨利潤僅639萬元,是收入前9位中利潤最低的一家機構。

有保險科技公司高管向鈦媒體app表示,為了降本增效,i雲保在2024年大約裁員了30%。在他看來,i雲保平台存在的最大特點是佣金高而產品力相對較弱。目前的挑戰在於,如果通過降低佣金來提高利潤表現,那麼一定會流失一部分代理人。因此他提到,目前i雲保的裁員主要圍繞中後台,著力降低中後台成本。

更直接的隱患在於,近年來,i雲保連續多次捲入財務造假風波。

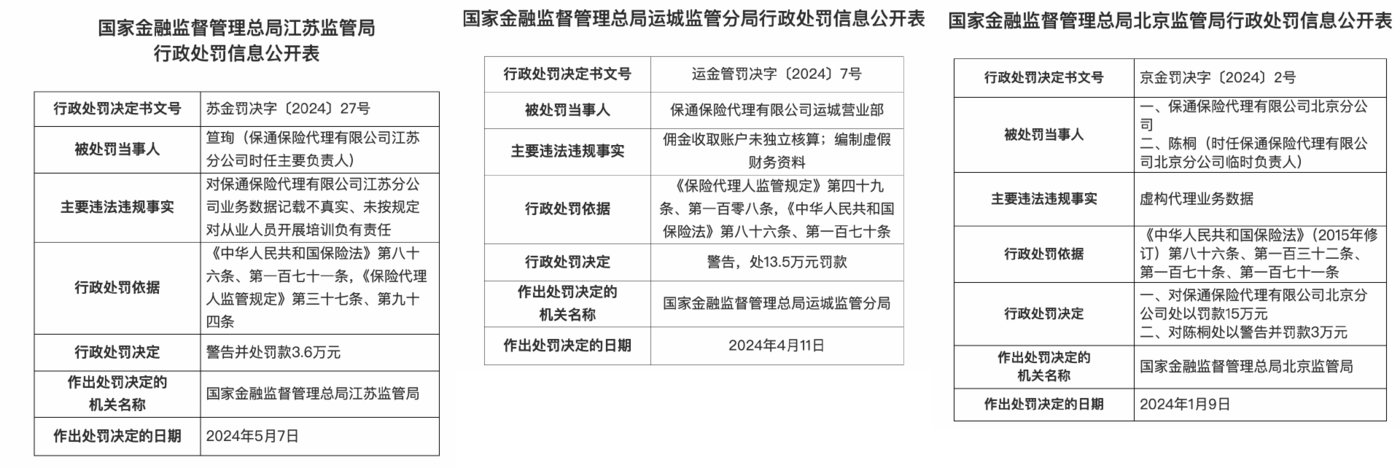

2021年7月,因編制、提供虛假的文件資料,保通廈門分公司被罰25萬元。

2024年1月,因虛構代理業務數據,保通北京分公司被罰款15萬元。24月,因編制虛假財務資料、佣金收取帳戶未獨立核算,保通運城營運部被罰款13.5萬元。5月,因業務數據記載不真實等違規,保通江蘇分公司被罰款14萬元。

一年內三度被罰,涉及財務造假

而就最後一份罰單的在兩個月後,2024年7月5日,i雲保赴美上市獲得了中國證監會備案通過,但截止目前尚未公布招股書。

多位業內人士向鈦媒體app表示,由於監管缺少對於“飛單”的明文規定,“飛單”事實上處於行業灰色地帶,但財務造假屬於重大違規行為,毫無疑問觸碰了紅線。

原文網址:https://zh.gushiio.com/gushi/217.html