年終盤點:2024年ipo之王:中金資本奪魁,高瓴紅杉位列三甲

文|融中財經

在2023年的資本寒冬中,我們總說要展望未來。那麼2024年的環境如何呢?

根據融中財經梳理,2024年a股ipo數量為100家,比2023年的313家降低了68.05%;募資總額為673.53億元,比2023年的3565.39億元降低了81.11%,並且創下2014年(640.45)以來的歷史新低。港交所在2024年收穫70個ipo,僅僅是與2023年持平。

可以看出,在這個投資人萬眾期待的2024年,ipo仍是處在“難於上青天”的狀態。

2024年的ipo情況,可以用一個“嚴”字簡單概括。事實上,自2023年8月起。證監會就曾表態將階段性收緊ipo節奏、發揮逆周期調節機制後,ipo的步伐開始明顯放緩。而到2024年,這股態勢進一步蔓延。

2024年新“國九條”發布以來,“嚴把發行上市准入關”成為ipo市場2024年全年的主旋律。也由此開始,ipo受理數量銳減,並且出現了大量終止ipo的事件發生。據悉,2024年ipo終止數量達到437家,甚至超過2023年全年的上市家數。

推動“高質量”ipo發展是2024年的主旋律。在這一目標之下,ipo的數量縮緊似乎是必然發生的事件,投資人們的處境甚至更艱難於2023年。

風濤險我,我險風濤。

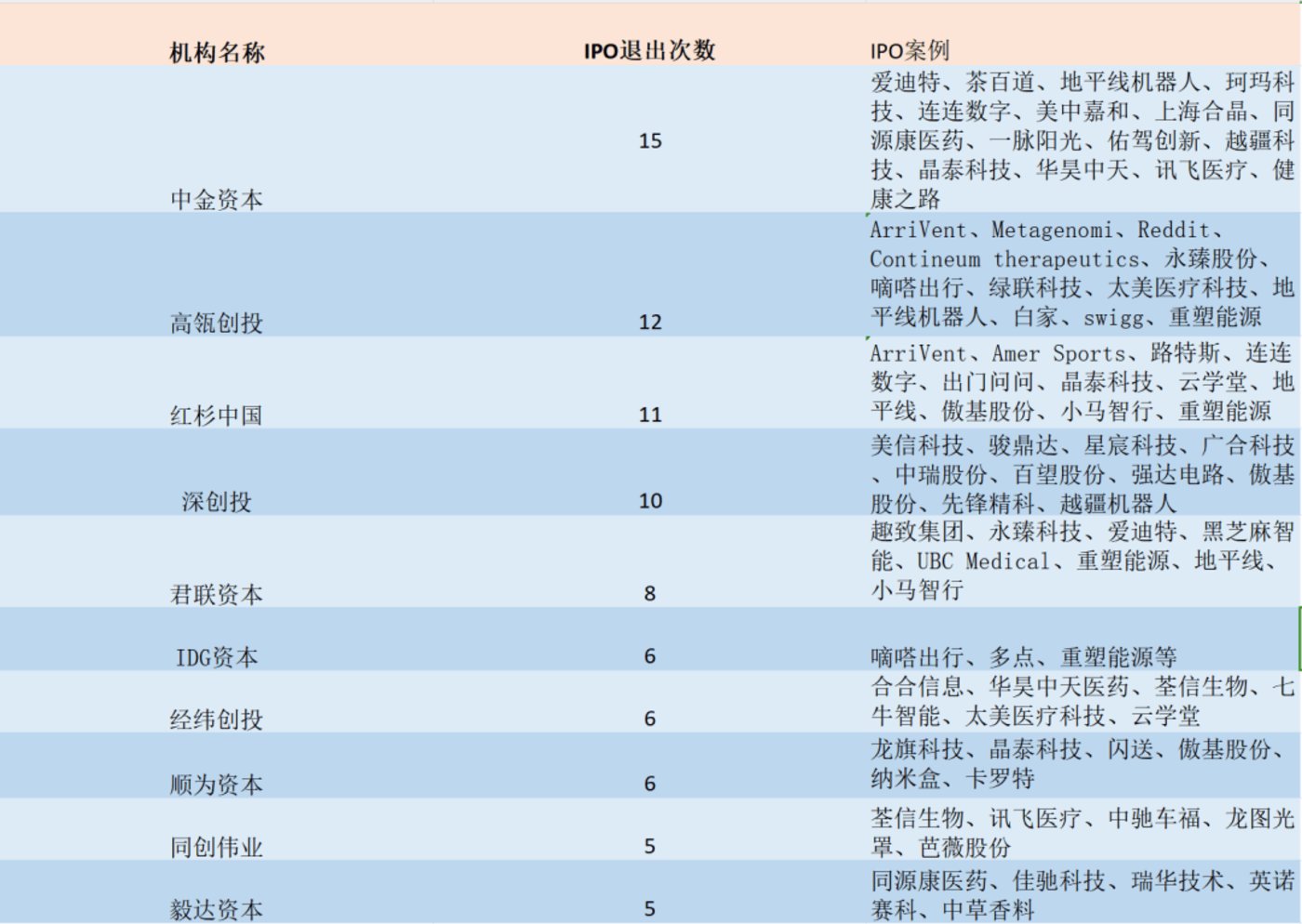

哪怕在這樣的環境下仍有一批取得優秀成績的投資機構。其中,中金資本以15個ipo的成績位列今年機構ipo退出榜首,並且在其ipo成績單中不乏茶百道、地平線機器人、連連數字、愛迪特等優秀企業;高瓴創投以12個ipo排名第二,投出了包括嘀嗒出行、綠聯科技、太美醫療科技、地平線機器人等行業龍頭;紅杉中國以11個ipo排名第三,投出了小馬智行、重塑能源、星宸科技等優秀企業;深創投以10個ipo數量排名第四,其中包括美信科技、駿鼎達、星宸科技、廣合科技等;君聯資本投出了地平線、黑芝麻智能等,以8個ipo數量排名第五。

公開信息整理,融中財經製圖

值得一提的是,今年年初時,邁瑞醫療收購科創板上市公司惠泰醫療。以此為起始,併購逐漸成為ipo縮緊後,退出的新關鍵詞。

據數據,2024年前三季度併購退出渠道占整個退出市場的29%。自2024年9月份證監會發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》(即“併購六條”)後,上海、安徽等多地相繼出台併購重組支持舉措。政策的疊加助推下,併購退出尤其火熱。

攻守之道,在於伺機而動,應時而變。時代的勝利者永遠不是止步不前,而是勇於抓住機遇,調整策略。在2023年的資本寒冬後,2024年的處境依然不好,但是卻潛藏著種種機遇。在嶄新的2025年,誰又能抓住機會笑到最後?還需要時間來給出答案。

ipo難,難於上青天

為什麼說2024年可以用一個“嚴”字形容?首先在2024年,中國資本市場對ipo審核標準進行了全面升級,“推動高質量ipo”的信號傳遍一級市場。

3月15日,中國證監會發布實施《首發企業現場檢查規定》。證監會表示,將大幅提高現場檢查比例、擴大覆蓋面,從源頭上提高上市公司質量;4月30日,滬深北三大交易所分別發布股票上市規則系列新規,主板、創業板修訂申報財務指標要求,上市門檻提高。主板企業三年累計淨利潤的門檻從1.5億元提高至2億元,創業板更加注重企業的成長性和抗風險能力;還有就是4月12日,也就是繼2004、2014年之後的第三個新版“國九條”。從新的“國九條”內容來看,除了有關資本市場高質量發展的目標設定之外,還包括了嚴把發行上市准入關、嚴格上市公司持續監管,加大退市監管力度。國內資本市場,特別是股市發展從過去注重規模,注重一級市場,注重鼓勵企業融資,開始轉向提升上市公司質量,保護投資者利益。

諸多政策的疊加之下,2024年的ipo門檻進一步提高,進而導致了ipo縮緊的情況。

以因推果,在嚴政策之下,2024年的ipo數據更慘於2023年的資本寒冬。具體來看,根據融中數據2024年全年共計有464個項目完成ipo,而2023年則有630個,下降約26%。分開來看,創業板38家,北交所23家,滬市主板17家,科創板15家,深市主板7家。a股募資額上來看,2024年總募資673.53億元,較2023年下降81%。a股ipo市場整體表現較為低迷,ipo數量和募資規模均顯著下降。

但是與a股的表現相反,港股2024年成績單頗為優秀,這也得益於2024年發展港股市場的激勵政策推出。

4月份,中國證監會發布了5項資本市場對港合作措施,支持內地行業龍頭企業赴港上市,激活香港市場。8月23日,港交所下調特專科技公司上市時的市值門檻,同時下調spac(特殊目的收購公司)併購交易最低獨立第三方投資額,並對第三方投資者的獨立性做了重新規定。政策之下,港交所較2023年有了更好的回暖跡象。2024年,港股共70隻新股ipo上市,上市新股數量與2023年持平。不過,2024年新股首發募集資金累計約876億港元,遠超2023年的463億港元,同比增長89%,這主要得益於美的集團、地平線機器人、順豐控股、華潤飲料這些大型ipo上市的拉動。

美股方面,2024年,美股市場共有225家企業完成ipo,募集資金總額為382.6億美金。2024年是自2021年達到募資規模3166億美金峰值以來美國首次公開募股活動最好的一年。另外,2024年78家中概股企業在美國納斯達克或紐交所成功上市,共計占到美股ipo市場的34.7%。其中,64家中概股企業完成傳統ipo,13家完成spac ipo;另有1家中概股企業完成otc轉板納斯達克上市。

從募資規模來看,國貨航壓哨成為a股2024年最大ipo,募集資金約35億元。其次分別為永興股份(24.3億)、艾羅能源(22.26億)、達夢數據(16.52億)、諾瓦星雲(16.29億)。港交所方面,美的ipo募資266.81億,成為2024年港交所最大ipo,其次分別為順豐(49.25)、地平線(44.74)、華潤(42.65)、茶百道(21.43億),2024年港股股權融資市場募資額遠超2023年,重回全球第四大新股市場排名。

硬科技依然是寵兒,廣東、浙江、江蘇排名前三

從2024年的ipo行業和地區分布來看,與2023年的趨勢大差不差。

從行業分布來看,2024年硬科技依然是ipo最大的寵兒。根據融中數據,共計464個ipo中,先進位造行業共計出現86個ipo、新一代信息技術62個,硬科技項目占最大比例。

2024年6月19日,中國證監會發布“科創八條”,強化科創板“硬科技”定位,嚴把入口關,優先支持新產業新業態新技術領域突破關鍵核心技術的“硬科技”企業在科創板上市。相關政策的加持讓硬科技行業的火熱繼續蔓延。

2024年a股的ipo主要集中在工業、科技和材料行業,這三個行業的ipo數量及籌資額占全年總量的88%和90%。在2024年的前十大ipo中,有6家企業來自科技行業,其他多數企業也屬於“硬科技”領域。進一步統計,2024年科創板公司ipo合計融資131.48億元。其中,6家ipo融資超過10億元,6家融資在5億元—10億元之間,3家融資在5億元以內。2024年,達夢數據以ipo融資16.52億元居首,上海合晶和成都華微均融資15億元。此外,合合信息、聯芸科技和佳馳科技3家融資規模都在10億元以上。

港股方面,由於港股18c的特殊機制,硬科技企業港交所上市門檻降低。所以在2024年,港交所的硬科技企業ipo迎來一波小高潮。其中,以智能化、自動化驅動的藥物研發科技公司晶泰科技於2024年6月13日正式在港交所主板掛牌上市。成為港股18c特殊規則下的第一家上市企業。再到8月8日,自動駕駛晶片企業黑芝麻智能順利在港交所掛牌上市,首發募集資金8.27億,成為港股18c下的第二家硬科技上市企業。除此之外,港交所掛牌上市的硬科技企業中還包括地平線、越疆科技、佑駕創新、訊飛醫療等。

除此之外,2024年的消費行業取得的ipo成績也很不錯,共計發生29個ipo事件。其中包括大型ipo美的集團和華潤飲料,以及夢金園、百菲乳業、汽車街等。除了美的和華潤飲料兩個大型消費ipo外,茶百道的ipo也備受矚目。

4月23日,由蘭馨亞洲、正心谷資本、中金資本、番茄資本等機構共同投資的“茶百道”母公司四川百茶百道實業株式會社正式在港交所主板掛牌上市,成為登陸港交所的“加盟制茶飲第一股”。

如果按地區分布來看,2024年a股廣東省和浙江省ipo發行家數最多,位居榜首,江蘇排在第三。

從發行上市企業的數量來看,排名前十的地區分別是:廣東(17家)、浙江(17家)、江蘇(16家)、上海(8家)、安徽(7家)、北京(5家)、湖北(5家)、四川(5家)、福建(4家)、河北(4家)、山東(4家)。

往年,浙江和廣東就是ipo大省,2024年也同樣如此。

vc/pe們的退出成績單

在2024年時,已有不少投資人吐槽,投資數量少、ipo難等問題。& ldquo;一整年都是假裝自己很忙,但實際投資數量和ipo少的可憐。& rdquo;一名投資機構人員向融中財經吐槽到。

退出一向是vc/pe們最關注的,而ipo則是一級市場長久以來公認的最佳退出方式。歷史數據表明,大型市場投資機構靠ipo來退出的占比是最大的。

那麼2024年以來,vc/pe們的ipo退出成績如何呢?

奪魁機構中金資本共計收穫15個ipo,其中包括愛迪特,茶百道,地平線機器人,珂瑪科技,連連數字,美中嘉和,上海合晶,同源康醫藥,一脈陽光,佑駕創新,越疆科技,晶泰科技,華昊中天,訊飛醫療,健康之路。

高瓴創投以12個ipo排名第二,紅杉中國以11個ipo數量排名第三,深創投以10個ipo排名第四,君聯資本以8個ipo數量排名第五,順為資本、idg資本和經緯創投共同收穫6個ipo,並列排名第六。同創偉業和毅達資本以5個ipo數量並列排名第七。以上為2024年vc/pe們的ipo成績單。

而2023年時,奪魁的深創投一舉收穫了多達23個ipo,包括中科飛測、中芯集成、百果園等明星項目。海通開元以15個ipo位居第二,紅杉中國和高瓴創投均以14個ipo並列第三。24年奪魁的中金資本放到2023年的排名中還可以排到第二的成績,但排名第二的高瓴創投以2024年12個ipo的數量只能排到2023年的第七位置。兩年的成績單對比也能看出2024年的ipo縮緊更加嚴重。

上文中提到,在嚴政策接連出台的2024年,ipo出現了縮緊,而其他退出的方式逐漸火了起來。

無法過分依賴ipo退出,那麼併購、回購、s交易等都是重點討論的退出話題。其中,以併購退出最為火熱。

於2024年6月份推出的創投“17條”中提到,一方面,充分發揮滬深交易所主板、科創板、創業板和北交所、區域性股權市場以及其“專精特新”專板功能,拓寬併購重組退出渠道。另一方面,同時落實好境外上市備案管理制度,暢通外幣創業投資基金退出渠道。後續的9月24日,證監會發又發布了“併購六條”,給併購退出方式再添一把火。

如果說人工智慧是2024年最火的行業代表詞,但併購無疑是退出中最喧鬧的熱點。但是,雷聲大、雨點小,融中財經發現2024年的併購退出在退出方式的占比中僅有三成。

新趨勢下,政府、國資、上市公司正在積極出手併購。其中,全國各地紛紛發布併購重組的鼓勵政策,並且積極構建併購基金。a股上市公司為參與主體的併購事件高達2200多起。其中兩筆最大規模的併購事件是:中國船舶工業換股吸收合併中國船舶重工關聯交易預案,以及國泰君安吸收合併海通證券事件,交易規模分別達到1151.5億元、976億元。

與之相比,併購退出似乎vc/pe們關聯不大,原因或許在於退出後所得利益相關。

併購後的標的企業估值普遍為淨利潤的10-20倍,以2024年發生半導體併購事件為例,普遍估值在20億—30億左右,30億以上是非常少的占比。對於vc/pe們來說,這樣的估值只有部分早期機構才能賺取收益。最初的投資與最後承擔的風險不成正比。

但是,因為ipo獨木橋的縮緊,2024年以來,還是有不少投資機構在嘗試其他方式的退出。比如君聯資本,2024年共計收穫了8個ipo,但是機構通過其他方式退出的數量高達15個。

此外,2024年年初,科創板上市的模擬晶片龍頭思瑞浦發布公告稱,擬收購創芯微85.26%股份。這是2024年中國vc/pe行業的第一單併購,背後深創投、盛宇投資、創東方投資、龍崗區創業投資引導基金等十幾家創投機構藉此退出;還有1月24日,博創科技發布公告稱,已實施完成現金收購長芯盛(武漢)科技株式會社42.29%股份,並已完成全部二期交易價款的支付。長芯盛背後投資陣容包括雲鋒基金、小米長江產業基金、美團龍珠、深創投、晨壹併購基金等,悉數藉此實現退出;2020年7月時,高瓴創投曾參與醫療數位化企業爭渡健康的pre-a輪融資,到2024年1月4日,高瓴創投通過併購的方式成功退出。

可以預料的是,併購退出將會在2025年繼續大放異彩。在喧囂與冷靜並存的一級市場,vc/pe們如何邁過併購退出的“檻”?這或許將是2025年最重要的議題之一。

原文網址:https://zh.gushiio.com/gushi/206.html